Arbeitstagung der AG Sexuelle Bildung im Sachunterricht

Vom 28.-29. November 2025 fand die erste Arbeitstagung der in diesem Jahr neu von der GDSU eingerichteten AG Sexuelle Bildung im Sachunterricht, kurz "AG SeBiSU", in Hamburg statt. Für das Studienfach Sachunterricht der Uni Vechta nahm Gesa Neugebauer an der zweitägigen Veranstaltung teil. Gemäß dem Veranstaltungstitel "Sachunterrichtsdidaktische Professionalisierung für Sexuelle Bildung. Herausforderungen, Konzepte, Diskussionen" wurden 6 verschiedene Seminarkonzepte von Sachunterrichtsdozierenden aus ganz Deutschland und Österreich vorgestellt, mit praktischen Beispielen untermalt und anschließend über Herausforderungen und Chancen diskutiert.

Tag der Lehre 2025 an der Universität Vechta

Am 26.11.2025 fand an der Universität Vechta der Tag der Lehre unter dem Titel „Studium. Campus. Engagement – Lehre im Wandel?“ statt. Ausgerichtet vom Projektteam „Mehr Open Educational Resources und Practices in Vechta“ wurden den Teilnehmenden Workshops, Präsentationen und Vorträge geboten.

Aus dem Teilprojektteam Sachunterricht des Projekts stellten auch Lena Küst, Dana Kersten und Dr.in Monika Reimer Ihre Projektergebnisse vor. Im Rahmen des Projekts haben sie gemeinsam mit Studierenden Podcasts und passende Aufgaben als OER-Materialien erstellt, die demnächst in Twillo zur Verfügung gestellt werden. Wer am Tag der Lehre nicht dabei sein konnte und sich einen Einblick zu den Ergebnissen verschaffen möchte, kann das Poster in der Universität Vechta neben A205a finden. Alternativ kann es hier digital angeschaut werden.

Absolvent:innenfeier Master of Education an der Universität Vechta

Am 21.11.2025 fand die Absolvent:innenfeier des Master of Education statt. Die Aula inklusive geöffnetem Musiksaal war mit ca. 1000 Personen bis auf den letzten Platz gefüllt. Die stolzen Absolvent:innen nahmen dieses freudige Ereignis zum Anlass, um begleitet durch Familie und Freunde, noch einmal an die Universität Vechta zu kommen. Auch Lehrende aus dem Sachunterricht sind dieser Einladung gefolgt, um die Studierenden, die sie über viele Semester begleitet haben, gebührend zu verabschieden. Im Rahmen der Feierlichkeit gab es Gesprächsrunde mit einigen Absolvent:innen. Hierunter auch 2 Studierende aus dem Sachunterricht, die sich unter anderem für das anregende und inspirierende Studium bedankten. So wurde z.B. gesagt, dass die Freude und Motivation der Lehrenden überspringt und dass man neben fachlichen Inhalten auch für die Grundschule notwendige „Entertainerkompetenzen“ erwerben kann. Sehr schön waren auch die Gespräche mit einigen Absolvent:innen sowie Mitarbeiter:innen der Universität nach den Feierlichkeiten in der Aula.

15. Deutscher Kongress Schulverpflegung – Treffpunkt für kluge Köpfe

„Sag mir was und wie Du isst und ich sage Dir, wie Dein Verhältnis zur Gastronomie und guten Küche ist“, so abgewandelt stellte sich die Kausalität für den Schirmherrn des Kongresses, DNSV-Botschafter, TV- und Sternekoch Stefan Marquard her. Schule und Ernährung stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Intelligente und nachhaltige Lösungen für die Schulverpflegung, Kooperation und Synergieeffekte sind gefragt. Schulverpflegung ist ein ganzheitliches Problem und geht weit über die Angebote in und für Ganztagsschulen hinaus. Ab 2026 werden Kinder in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Das bedeutet, dass spätestens bis dahin auch die Verpflegungssituation in den Schulen gesetzlich geregelt sein muss, sozialverträglich und mit einheitlichen Standards.

Diesem Ansatz stellte sich der 15. Schulverpflegungskongress. Am 14. November 2025 trafen sich in Berlin dazu das Netzwerk Schulverpflegung e.V. mit der Branche des Außer-Haus-Marktes, mit Expert:innen aus Politik, Unternehmen, Verbänden, Wissenschaft und Verbraucherorganisationen, Kommunaler Ebene (Schulämter, Landesinstitute), Träger der Schulen (öffentlich/ privat), Schulvertreter:innen (Kollegien und Schulleitungen), Cateringunternehmen, Eltern- und Schülervertretungen. Durch die Beteiligung internationaler Gäste wurde über den nationalen Tellerrand hinausgeschaut und eine Globalisierung des Themas verfolgt.

Für das Kompetenzzentrum Schulverpflegung an der Universität Vechta waren unter der Teilnehmer:innen Prof. Dr. Steffen Wittkowske (Sachunterricht), Marwin Dierßen (Hamburg, Lehrbeauftragter im SU) Amelie Schmidt (MEd-Absolventin, Wissenschaftliche Hilfskraft SU, alle Foto 2). Wittkowske verwies in seinem Vortrag „Vom Beet auf den Teller – Leben und Lernen in der Schule“ (Foto 1) darauf, dass im Diskurs um den Umgang mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung einen festen Platz in der politischen Diskussion und zunehmend auch in der Wissenschaft einnimmt. Mit Blick auf die Verfügbarkeit von Ressourcen und den Einfluss des Menschen auf die Grundlagen des Lebens hat in den letzten Jahren das Konzept der planetaren Grenzen an Bedeutung gewonnen. Gestützt auf umfangreiche empirische Arbeiten lässt sich nicht nur benennen, welche Prozesse und Eingriffe des Menschen die Tragfähigkeit der Erde überschreiten, sondern auch, wo die Grenzen dieser Tragfähigkeit liegen. Das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung nimmt jedoch nicht nur die planetaren Grenzen in den Blick, sondern geht einen Schritt weiter und fragt nach den Grundbedürfnissen, die ein gutes Leben ausmachen.

Aufgezeigt wurde durch Steffen Wittkowske mit Whole Institution Food Approach (WIFA) ein Entwicklungsprozess, der die gesamte Institution Schule in den Blick nimmt und dabei den Fokus auf Ernährung legt. Ziel ist es, die Ernährungskompetenzen der gesamten Schulgemeinschaft zu stärken, und allen, die dort lernen und arbeiten, ein besseres Essen und Trinken zu ermöglichen.

Dafür bezieht der Ansatz alle Handlungsfelder einer Schule und damit die gesamte Schulgemeinschaft mit ein. Denn der WIFA betrachtet Schulen als Lern- und Lebensort gleichermaßen. Hier lernen Schüler:innen fürs Leben und verbringen – genau wie Pädagog:innen und weiteres Schulpersonal – einen Großteil ihres Tages. Entscheidend ist, dass die Schule sich das Thema „Ernährung“ bewusst auf ihre Fahnen schreibt und bei allen ihren Entscheidungen die Stärkung von Ernährungskompetenzen mitdenkt und anstrebt: Für eine Schule, an der alle gerne essen und leben.

Amelie Schmidt erhält Ehrenurkunde und Sonderpreis für ihre Masterarbeit zur Ernährungsbildung

Anlässlich des 15. Deutschen Kongresses für Schulverpflegung am 14. November 2025 in Berlin zeichnete das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung (DNSV) e.V. unsere MEd-Absolventin Amelie Schmidt mit einer Ehrenurkunde und einem Sonderpreis aus (vgl. https://www.dnsv.eu/kulinarischer-goldene-telle-2025-fuer-beste-schulmensa-vergeben). Sie erhielt die Würdigung für die von ihr, an der Universität Vechta und ihrem Kompetenzzentrum für Schulverpflegung (KZSV) vorgelegte Masterarbeit „Welche Vorstellungen haben Grundschulkinder einer dritten Jahrgangsstufe zu Nachhaltigkeit in Bezug auf ausgewählte Lebensmittel eines ,Gemeinsamen Frühstücks‘“? Diese Abschlussarbeit war für das DNSV auszeichnungswürdig, weil es für eine gelingende Bildung und für eine nachhaltige Ernährung wichtig ist, Ernährungsbildung als einen festen Bestandteil des schulischen Lernens zu betrachten.

Die Masterarbeit wurde von Frau Dr.in Monika Reimer und Herrn Prof. Dr. Steffen Wittkowske betreut. Beide forschen im Kompetenzzentrum Schulverpflegung an der Universität Vechta mit Studierenden an zukunftsfähigen Konzepten zur Gesundheits- und Ernährungsbildung und Verbraucherorientierung. Gemeinsam mit Dr. Michael Polster (DNSV, Kooperationspartner der Universität Vechta) bereiten sie die gewonnenen Ergebnisse zur Publikation auf, die 2026 unter dem Titel „Nachhaltige Ernährungsbildung im Fokus von Schule und Gesellschaft“ im Verlag Klinkhardt, Bad Heilbrunn, gefördert durch NiedersachsenOPEN, erscheinen wird.

Auftaktveranstaltung zur Vorbereitung auf die Praxisphase

Die Vorbereitungsseminare für die Praxisphase im Master starteten am 7.11.2025 mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung in der Aula. Die 100 Masterstudierenden im 1. Semester wurden herzlich willkommen geheißen vom Fachnetz Sachunterricht, bestehend aus Fachdidaktiker:innen der Universität, Sachunterrichtslehrkräften sowie Studienseminarleitungen. Nach einer gemeinsamen Informationsrunde zu Ablauf und Organisation der Praxisphase im Sachunterricht begrüßten die multiprofessionellen Fachnetzteams Ihre Teilnehmenden in der ersten Seminarsitzung.

Austausch- und Projekttreffen zu „remembrance lab: kids“ in Bremen-Vegesack

Am 16. und 17. Oktober nahm Michael Otten am Austausch- und Projekttreffen im Kulturbahnhof Bremen-Vegesack teil. Eingeladen hatte ihn die Landeszentrale für politische Bildung Bremen.

Im Mittelpunkt des Treffens stand das Projekt „remembrance lab: kids“, das sich mit der Frage beschäftigt, wie die Thematisierung von Nationalsozialismus kindgerecht im Grundschulalter aufgegriffen werden kann. Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Weiterentwicklung des gedenkstättenpädagogischen Programms am Denkort Bunker Valentin in Bremen-Farge, um dieses gezielt für jüngere Zielgruppen zu öffnen und pädagogisch auszubauen. In einem Barcamp-Format brachte Michael Otten den Schwerpunkt ein, wie Mitarbeiter:innen in Gedenkstätten und Sachunterrichtslehrkräfte (noch) besser zusammenarbeiten können.

Der Austausch zwischen Expert:innen aus der Gedenkstättenpädagogik, (außer-)schulischen Bildungsarbeit und Wissenschaft leistete dabei wertvolle Beiträge für die zukünftige Arbeit im Bereich historisch-politischer Bildung mit Kindern.

Gelungene Facheinführung im Sachunterricht – 200 Erstsemester starten ins Studium

Im Rahmen der Auftakttage an der Universität Vechta, die vom 6. bis 10. Oktober stattfanden, begrüßte das Fach Sachunterricht am 7. Oktober die Erstsemester (BACS) zur Facheinführung.

Die Veranstaltung bot den Studierenden einen umfassenden Einstieg in ihr Studium: Nach einer Begrüßung durch die Lehrenden erhielten die Studierenden erste wichtige Informationen zum Aufbau des Fachs, zur Studienstruktur und zu den Verlaufsplänen sowie den vielfältigen Lehrformaten und thematischen Schwerpunkten. Außerdem stellten sich die Lehrenden vor und gaben Einblicke in die Lehr- und Forschungsschwerpunkte der vergangenen Jahre. Dankenswerterweise beteiligte sich auch der Fachrat, die Studierendenvertretung. In einer offenen Gesprächsatmosphäre konnten die Studierenden Fragen stellen und miteinander sowie mit den Lehrenden ins Gespräch kommen.

Das Fach Sachunterricht freut sich über den großen Zuspruch – 200 Immatrikulationen markieren eine erfreulich hohe Zahl an Studienanfänger:innen. Das Team blickt zuversichtlich auf die kommenden Semester und möchte die Studierenden auf ihrem Weg durch das Studium bestmöglich begleiten.

Tag der Oldenburger Lehrkräftebildung (TOLL)

Am 01.10.2025 fand an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg der zweite Tag der Oldenburger Lehrkräftebildung (TOLL) statt. Der Tag stand unter dem Motto „Zukunft entsteht im MITEINANDER. partizipativ. wertschätzend. wirksam“ und diente dem Austausch zwischen verschiedenen Institutionen. Angelika Eikel, Expertin für Demokratiebildung aus Berlin, hielt zwei Vorträge über Partizipation als Schlüsselkompetenz für die Zukunft und als Basis für Gemeinschaft und Demokratie. Am Veranstaltungstag wurden sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag je fünf Workshops für die Teilnehmenden angeboten. Die Gründerinnen des Projekts Methodenkartei Dr.in Nadine Hüllbrock (Universität Oldenburg) und Dr.in Monika Reimer (Universität Vechta) leiteten den Workshop „Eine Idee kommt selten allein!“ zur Förderung von Gemeinschaftsgefühl und Teilhabe durch Teamarbeit. Sie zeigten, wie kollaboratives Arbeiten im Projekt Methodenkartei an den Universitäten Oldenburg und Vechta gestaltet wird. Außerdem erhielten die Teilnehmer:innen Einblicke in Inhalte der Internetseite, wie Workshopangebote, Methodenbeschreibungen und empfehlenswerte digitale Plattformen.

Seminar zum außerschulischen Lernen und Exkursion nach Kalkriese

Im September führte das Studienfach Sachunterricht ein intensives Blockseminar zum Thema „Außerschulische Lernprozesse im Sachunterricht“ durch. Ein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Dr. Thomas Must (Cologne Business School, University of Applied Sciences, CBS), der kurzfristig den Lehrauftrag für das Teilmodul sub005.1 übernommen und den Studierenden wertvolle Impulse vermittelt hat.

Knapp 20 Studierende setzten sich im Seminar mit den Grundlagen des außerschulischen Lernens auseinander und reflektierten Museen als zentrale Lernorte. Im Mittelpunkt stand dabei die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Museum und Park Kalkriese, dem vermuteten historischen Schauplatz der Varusschlacht 9 n. Chr. zwischen Römern und Germanen.

Höhepunkt des Seminars war die Ganztagesexkursion am 18. September nach Kalkriese. Dort konnten die Studierenden ein vielfältiges und praxisnahes Angebot nutzen, das eindrucksvoll verdeutlichte, welches Potenzial außerschulische Lernorte für die didaktische Arbeit im Sachunterricht besitzen.

Zusätzliche Akzente setzte Michael Otten mit einem Vortrag zu „Archäologie im Sachunterricht thematisieren“, der die Exkursion bereicherte und die Verzahnung von schulischen sowie außerschulischem Lernen verdeutlichte.

Staatspreis für exzellente Lehre: Ars-Docendi-Anerkennungspreis für unseren Lehrbeauftragten, Herrn Dr. Stefan Meller

Am 11. September 2025 wurde in der Aula der Wissenschaften in Wien der österreichische Ars Docendi-Staatspreis für exzellente Lehre verliehen. Unter den Ausgezeichneten war auch HS-Prof. Dr. Stefan Meller MA BEd von der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland, der in der Kategorie „Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsorientierte Lehre“ mit einem Anerkennungspreis geehrt wurde. Stefan Meller schloss im September 2023 das Promotionsverfahren in der Didaktik des Sachunterrichts bei Univ.-Prof. Dr. Steffen Wittkowske erfolgreich ab. Mellers Dissertationsschrift „Erklärvideos im Sachunterricht“ wurde 2024 bei Springer VS als Open-Access-Buch veröffentlicht.

Als Lehrbeauftragter wirkt Stefan Meller seit vielen Semestern an der Universität Vechta, erneut bietet er im Februar 2026 ein Blockseminar „Perspektivenübergreifende Themenfelder des Sachunterrichts: Audiovisuelle Medien im Sachunterricht - Vom Sehen zum Verstehen?“ für Studierende des Sachunterrichts an.

Stefan Mellers ausgezeichnetes Lehrprojekt „Erklärvideos zur Demokratiebildung für die Primarstufe“ verbindet auf innovative Weise politische Bildung mit Medienbildung. Primarstufenstudierende des Schwerpunktes „Innovative Primarstufendidaktik“ erarbeiten im Rahmen einer Lehrveranstaltung in Kooperation mit dem Burgenländischen Landtag Erklärvideos für Volksschulen, die zentrale Konzepte der Demokratie altersgerecht aufbereiten. Der gesamte Prozess – von der Konzeption über die Produktion bis hin zur Evaluation – hat zum Ziel, praxisnahes Lernen zu fördern und sowohl Medien- als auch Demokratiekompetenz der Studierenden zu stärken. Die Videos werden als Open Educational Resources (OER) über die Website des Burgenländischen Landtag (https://www.bgld-landtag.at/erklaervideos/) frei zugänglich gemacht.

Die international besetzte Jury hob hervor, dass Mellers Lehrveranstaltung „außergewöhnlich engagiert, durchdacht und studierendenzentriert“ sei und den Anspruch moderner Hochschullehre auf vorbildliche Weise erfülle. Jurorin Univ.-Prof.in Dr.in Isa Jahnke (Technische Universität Nürnberg) betonte: „Hier steht nicht nur die reine Wissensvermittlung im Vordergrund, sondern ein tiefgreifendes didaktisches Konzept, das Kompetenzorientierung, forschendes Lernen und individuelle Förderung vereint. […] Herr Meller verkörpert eine Lehre, die Studierende ernst nimmt, sie herausfordert und zugleich unterstützt. Seine Arbeit ist ein herausragendes Beispiel für gute Lehre, das Impulse weit über den eigenen Fachbereich hinaus gibt und zur Weiterentwicklung der Hochschuldidaktik beiträgt.“

Link: Broschüre „Ars Docendi 2025“ mit Projektbeschreibungen.

Alle Studierenden und Lehrenden des Sachunterrichts gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung!

Start der Kinder-Uni: Das Studienfach Sachunterricht gestaltet Angebot zum Garten

Am 1. September, eröffnete das Fach Sachunterricht die Kinder-Uni, die bis zum 17. September 2025 stattfindet. Gleich die Auftaktveranstaltung unter dem Titel „Abenteuer Garten – Finde heraus, was die Natur für ein Schatz ist“ war vollständig ausgebucht. 24 Kinder, vornehmlich im jüngeren Grundschulalter, nahmen daran teil.

Im Mittelpunkt stand die Frage, warum ein Garten so gestaltet ist, wie er gestaltet ist – und wie er für Tiere und Pflanzen besonders attraktiv gestaltet werden kann. Die Kinder entwickelten zahlreiche eigene Ideen, bauten Nisthilfen, setzten sich mit Pflanzen und Tieren auseinander und entdeckten Möglichkeiten, diese gezielt zu unterstützen. Ein besonderes Highlight war die Ernte eigener Früchte, die anschließend gemeinsam verarbeitet und verzehrt wurden.

Konzipiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung von Judith Schmeertmann und Monika Reimer. Unterstützung erhielten sie dabei von Ann-Kathrin Wernke, Michael Bramlage und Michael Otten.

Seit über 40 Jahren ist Universitätsprofessor Dr. Steffen Wittkowske im Öffentlichen Dienst tätig. Dazu gratulierte ihm Interimspräsident Prof. Dr. Thomas Bals

Professor Steffen Wittkowske hat an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ein Diplomlehrerstudium für Biologie und Chemie abgeschlossen und war mehrere Jahre als Lehrer in der Schulpraxis tätig. 1986 wurde er an der PH Dresden im Fach „Gesundheitserziehung“ promoviert. Bis 1990 arbeitete er am Institut für Lehrerbildung Radebeul, anschließend bis 1992 am Institut für Grundschullehrerausbildung der PH Dresden. Danach war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Grundschuldidaktik/ Sachunterricht am Institut für Schulpädagogik und Grundschulpädagogik der TU Dresden tätig.

2003 erhielt er den Ruf auf die Universitätsprofessor für Didaktik des Sachunterrichts an die Universität Vechta.

2006 wurde Steffen Wittkowske mit dem Sonja-Bernadotte-Preis „Wege zur Naturerziehung“ ausgezeichnet.

Seit 2014 leitete er an der Universität Vechta das „Kompetenzzentrum Schulverpflegung“. Für beste Wissenschafftliche Leistungen in der Ernährungs- und Verbraucherbildung wurde sein Wirken 2018 mit einem „Goldenen Teller Wissenschaft" gewürdigt.

Lehraufträge und Gastprofessuren führten ihn u.a. an die Universitäten Hamburg und Leipzig, die TU Dresden und die Pädagogischen Hochschulen Vorarlberg (Feldkirch) und Burgenland (Eisenstadt)/ A.

Mobilität im Sachunterricht: Neues Themenheft veröffentlicht

Mobilität gehört zu den zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Transformationsprozesse, neue Technologien und veränderte Lebensweisen machen deutlich: Mobilität ist im Wandel – und damit auch ein bedeutendes Thema für die Bildung.

Vor diesem Hintergrund haben Michael Otten, Mitherausgeber der Zeitschrift Grundschule Sachunterricht, und Prof.in Dr.in Sandra Tänzer von der Universität Erfurt ein neues Themenheft herausgegeben. Die Ausgabe 107 der Fachzeitschrift, erschienen im August 2025, widmet sich dem Schwerpunkt „Mobilität“.

Das Heft bietet vielfältige Impulse für die Sachunterrichtspraxis: von klassischen Themen wie der Rolle der Kinder als Radfahrer:innen bis hin zur Auseinandersetzung mit Mobilitäts- und Verkehrspolitik in Städten. Als Autor:innen haben u. a. mitgewirkt Prof.in Dr.in Christiane Meyer (Leibniz Uni Hannover), Prof.in Dr.in Nina Skorsetz (Uni Kassel) und Philipp Spitta (Landesfachberater Mobilität beim Schulministerium NRW).

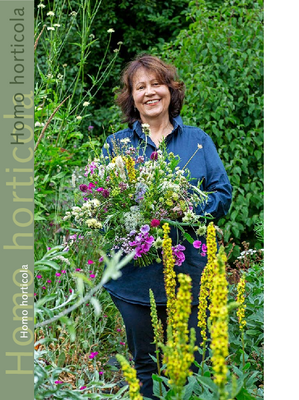

Vorgestellt in der Zeitschrift GARTENPRAXIS - unsere Lehrbeauftragte Frau Dr.in Beate Walther

Wie ein roter Faden ziehen sich zwei Themen durch Beate Walthers bewegte berufliche Laufbahn: Blumen und Schulgarten. Schon als Kind kam sie fast nie ohne einen Strauß nach Hause und zeigte früh Leidenschaft und besondere Begabung für die „Blumenbindekunst“ – auf dieses Wort legt sie Wert. Die langjährige universitäre Lehrtätigkeit im Fach Schulgarten mündete in eine Promotion. Beide Themen haben auf unterschiedliche Weise den Lebensweg der Thüringerin begleitet und geprägt. Beate Walther ist Gärtnerin, Diplomagrarökonomin, Floristmeisterin und Sachbuchautorin. Aufgewachsen in der DDR, nutzte sie die Möglichkeit, schulbegleitend eine gärtnerische Berufsausbildung zu durchlaufen. So hatte sie Abitur und Berufsabschluss gleichzeitig in der Tasche. Das anschließende Studium schloss sie mit einer Diplomarbeit ab. Alles ließ sich gut an. Da war die Freude an ihrer leitenden Stelle als Hauptökonomin in einer LPG, am geplanten Hausbau, und auch ein Baby kündigte sich an. Die Zukunft schien sicher. Dann kam die Wende. Ein harter Schnitt. Die LPGs wurden aufgelöst. Wie viele andere musste sich die junge Frau neu orientieren, man könnte auch sagen: neu erfinden – und das tat sie mit bewundernswerter Energie und Offenheit für Neues. Handwerkliche Begabung und zupackendes Organisationstalent waren das Startkapital. Schon als Jugendliche hatte sich Beate Walther mit dem Verkauf floristischer Kreationen ihr Taschengeld erarbeitet, wohlgemerkt gebunden aus selbst angebauten Blumen. Einige Jahre betrieb sie einen Veranstaltungsservice, organisierte floristische Ausstellungen, bot Workshops an und baute sich einen eigenen Blumenladen auf. Damit kam sie 1999, als Laiin (!), unter die sieben Finalisten des bundesweiten floristischen Wettbewerbs Triadem. Aber beim Laienstatus sollte es nicht bleiben. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Floristmeisterin bei der international hoch anerkannten Ursula Wegener. Beate Walther erinnert sich: „Ich habe bei dieser ebenso strengen wie hervorragenden Lehrerin unglaublich viel gelernt. Ich sage lieber Blumenbindekunst als Floristik, denn es ist eine Kunst!“ Bald schon arbeitete sie als Ausbilderin an der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau in Erfurt und schrieb Artikel für verschiedene Fachzeitschriften der grünen Branche, unter anderem für das Ulmer-Magazin „florieren!“ Aufmerksam geworden, nahm der Verlag Eugen Ulmer Kontakt mit ihr auf. Über die Jahre entstanden mehrere Buchprojekte. Auch die Fernsehredaktion von MDR Garten klopfte nun an. In zahlreichen Sendungen war die wegen ihrer Vielseitigkeit gefragte Beate Walther dabei. 2017 leitete sie das Grüne Klassenzimmer der LGS Apolda, für die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt engagierte man sie als Ausstellungsbevollmächtigte, die neben den Freilandflächen für 24 Hallenschauen verantwortlich war. Außerdem war Beate Walther Lehrbeauftragte für das Fach Schulgarten an der Universität Erfurt. Mit dem Wechsel an die Universität Vechta im Jahr 2012 eröffnete sich die Chance zu promovieren, gefördert durch ein Stipendium der Firma W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal. Prof. Dr. Steffen Wittkowske, im Rahmen seiner Professur in Vechta unter anderem zuständig für Theorie und Praxis der Schulgartenarbeit, betreute Beate Walthers Dissertation zur Entwicklung des Faches Schulgartenunterricht in der DDR. Kann noch mehr in ein Leben passen? Tatsächlich: Bei alldem gelingt es ihr, zwei MDR-Gartenreisen pro Jahr zu begleiten und im Buchpreis-Kuratorium der DGG mitzuwirken.

Text: Angelika Traub

Foto: Marion Nickig

BNE-Projekttage: Studierende gestalten handlungsorientierte Stationen für Grundschulkinder

Wieso gibt es bei uns im Winter Erdbeeren? Wozu sind Bienen nützlich? Warum schwimmt so viel Müll im Meer und was können wir dagegen tun? Diese und ähnliche Fragen bildeten bei drei Projekttagen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, die durch die Studierenden des Moduls sub002.2 Kind und Sache im Lehr-Lernkontext geplant und durchgeführt wurden, den Ausgangspunkt für handlungsorientiertes Lernen.

Am 17. Juni waren 27 Studierende des Seminars von Judith Schmeertmann an der Grundschule Klingenbergstraße in Oldenburg im Einsatz. Zwei weitere Projekttage folgten am 25. und 26. Juni an der Paul-Gerhardt-Schule Cloppenburg, die von 112 Studierenden aus den Seminaren von Gesa Neugebauer durchgeführt wurden.

Im Mittelpunkt stand die Planung und Durchführung handlungsorientierter Lernstationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Ob beim Bau eines Wasserfilters, beim Herstellen sogenannter „Samenbomben“ als Nahrungsquelle für Bienen oder bei der Analyse von Lebensmitteltransportwegen – die Kinder konnten an allen Stationen forschend und handelnd aktiv werden. Den Abschluss der einzelnen Projekttage bildete jeweils eine gemeinsame Umweltkonferenz mit Kindern, Lehrkräften und Studierenden, bei der deutlich wurde: Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen – und wirkt gemeinsam am stärksten.

Für die Studierenden waren die Projekttage eine wertvolle Gelegenheit, ihre Unterrichtsplanung in der Praxis zu erproben, Kinder aktiv beim Lernen zu begleiten und Rückmeldungen der Lehrkräfte direkt umzusetzen.

Abschluss der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ – Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Kahlert

Den letzten Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ am 24. Juni 2025 hielt Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Kahlert. Der langjährige Inhaber des Lehrstuhls für Grundschulpädagogik und -didaktik an der LMU München widmete sich unter dem Titel „Vielperspektivität im Sachunterricht angesichts heterogener Lebenswelten“ der Frage, wie Sachunterricht didaktisch so gestaltet werden kann, dass er den Bildungsansprüchen des Faches in heutigen heterogen Grundschulklassen gerecht werden kann.

Im Zentrum seines Vortrags stand die Vorstellung des gemeinsam mit einem Kollegen entwickelten „Inklusionsdidaktischen Netzes“. Dieses versteht er als ein „perspektivenorientiertes Brainstorming“, das Lehrkräfte dabei unterstützen soll, bei der Planung von Unterricht unterschiedliche sachunterrichtsdidaktische Perspektiven systematisch zu berücksichtigen. Ziel sei es, die Themenwahl und Schwerpunktsetzung im Sachunterricht frühzeitig an den Bildungspotenzialen und Bedürfnissen der konkreten Lerngruppe auszurichten. Vielperspektivität müsse dabei stets in enger Verbindung zur Lebenswelt der Kinder gedacht und umgesetzt werden.

Neben der theoretisch fundierten Didaktik richtete Kahlert auch einen persönlichen Appell an die angehenden Lehrkräfte im Publikum. Er betonte die Bedeutung und Verantwortung des Lehrer:innenberufs, sprach Mut zu und kritisierte zugleich die oftmals einseitige öffentliche Wahrnehmung. Lehrkräfte handelten, so Kahlert, „nach bestem Wissen und Gewissen“ und verdienten daher Respekt und Vertrauen.

Er forderte dazu auf, im Studium wie im späteren Berufsalltag mit Gelassenheit auf Herausforderungen zu reagieren, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, kollegialen Austausch zu suchen und insbesondere die Perspektiven der Schüler:innen ernst zu nehmen. Unterricht, so sein Fazit, entfalte sein Potenzial vor allem dann, wenn Lehrkräfte ihre fachliche Expertise mit pädagogischem Feingefühl und reflexiver Offenheit verbinden.

Ringvorlesung: Kinder und ihre Lebenswelten als Ausgangspunkt für inklusiven Sachunterricht?

Am 17. Juni 2025 setzte Prof.in Dr.in Claudia Schomaker von der Leibniz Universität Hannover mit ihrem Vortrag „Kinder und ihre Lebenswelten – Ausgangspunkt für inklusiven Sachunterricht?“ einen interessanten Impuls in der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ an der Universität Vechta.

Claudia Schomaker, Professorin für Inklusive Didaktik und Sachunterricht, blickt auf langjährige Stationen in Oldenburg, Osnabrück und Halle zurück und forscht zu Fragen einer inklusiven Bildungspraxis im Sachunterricht.

In ihrem Vortrag machte sie deutlich, dass der Blick auf Kindheit und Kindgemäßheit stark davon abhängt, welcher wissenschaftlicher Disziplin gefolgt wird bzw. welcher theoretische Zugang gewählt wird. Sie betonte, dass viele Kinder heute in einer Realität der Superdiversität aufwachsen: einer Vielfalt, die für sie selbstverständlich ist, Erwachsenen jedoch häufig durch eigene, vergangene Kindheitserfahrungen verstellt erscheint. Daraus resultiere die Gefahr, dass pädagogische Konzepte durch Erwachsenenprojektionen geprägt und somit defizitorientierte Kindheitsbilder reproduziert werden, die didaktisch wenig hilfreich seien.

Ein inklusiver Sachunterricht müsse Ungewissheiten zulassen: sowohl in Bezug auf vielfältige Perspektiven als auch hinsichtlich individueller Lebenslagen. Die Wertschätzung von Heterogenität sowie der aktive Abbau von Diskriminierung müssten dabei im Zentrum stehen.

Kritisch hinterfragt wurde die Existenz separater Förderschulen und die Fortführung paralleler Strukturen im deutschen Schulsystem, die inklusive Bildung erschweren.

Für die Unterrichtspraxis plädierte Schomaker für eine fachspezifische Pädagogische Diagnostik, die sich an den Interessen und Fragen der Kinder orientiert. Sie betonte, wie wichtig es sei, den eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren, um Kinder wirklich zu erreichen und in ihrer Perspektive ernst zu nehmen. Klassische Unterrichtsmodelle stießen hier oft an ihre Grenzen. Stattdessen verwies sie auf alternative Formate wie Deeper Learning, um inklusiven Sachunterricht erfolgreicher realisieren zu können.

Preisverleihung durch die Universitätsgesellschaft Vechta (ugv)

Bei der feierlichen Preisverleihung an der Universität Vechta am 04. Juni 2025 wurde im Fach Sachunterricht Sophie Menger für ihre herausragende Masterarbeit ausgezeichnet. Die Arbeit trägt den Titel „TECHNIK und TECHNISCHES LERNEN im Sachunterricht: Eine qualitative Untersuchung zu Vorstellungen und Handlungsideen von Grundschullehrkräften“. Betreut wurde die Masterarbeit von Prof. Dr. Steffen Wittkowske und Dr.in Monika Reimer. Leider konnte Herr Wittkowske nicht persönlich anwesend sein, schickte aber im Vorfeld „besondere Glückwünsche und viele Grüße“. Monika Reimer und Michael Otten nahmen stellvertretend für das Fach Sachunterricht an der Feierstunde teil und haben dieses besondere Event im akademischen Jahr sehr genossen.

In ihrer Masterarbeit befasste sich Sophie Menger, die inzwischen im Referendariat am Studienseminar Nordhorn ist, mit einem bedeutenden Inhalt der Sachunterrichtsdidaktik. Mit Hilfe von qualitativen Interviews mit Grundschullehrkräften hat sie Vorstellungen und Handlungsideen zur Integration der technischen Perspektive im eigenen Unterricht befragt. Dabei interessiert sie insbesondere ob und wie die Lehrkräfte technische Inhalte im Sachunterricht aufgreifen und konkret umsetzen. Die Forschungsarbeit von Frau Menger trägt dazu bei, ein besseres Verständnis für die Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Durchführung technischer Inhalte im Unterricht zu haben und passende Maßnahmen für die Aus- und Weiterbildung bereitzustellen.

Die Arbeit wurde von der Universitätsgesellschaft Vechta (ugv) ausgezeichnet, da sie forschungsmethodisch und sprachlich auf einem sehr hohen Niveau ist und wertvolle Hinweise für die Praxis des Sachunterrichts bietet. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der Forschung von Frau Menger sowie generell im Fach Sachunterricht an der Universität Vechta.

Sophie Menger war über den Erhalt des Preises sehr gerührt und dankte dem Fach für das tolle Studium und die Betreuung der Masterarbeit sowie der ugv für die Auszeichnung. Außerdem gilt ein besonderer Dank allen, die diese schöne Feierstunde ermöglicht haben, die sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.

Eine Pressemitteilung zur Preisverleihung ist hier zu finden: Universitätsgesellschaft Vechta verleiht Förderpreise 2025 | Universität Vechta

Was bleibt von der Heimatkunde? Vortrag von Prof.in Dr.in Sandra Tänzer thematisiert Transformation des Sachunterrichts nach 1989/90

Im Rahmen der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ hielt am 3. Juni 2025 Prof.in Dr.in Sandra Tänzer von der Universität Erfurt einen eindrucksvollen Vortrag mit dem Titel „Als der Lebensweltbezug nicht mehr der war, der er war. Die DDR-Heimatkunde nach 1989/90“. Die renommierte Sachunterrichtsdidaktikerin, Herausgeberin der Zeitschrift Grundschule Sachunterricht und der Buchreihe „Von der DDR-Heimatkunde zum Sachunterricht“, gewährte tiefgehende Einblicke in die Entwicklung eines Unterrichtsfachs im Wandel gesellschaftlicher Verhältnisse.

Tänzer analysierte die Heimatkunde in der DDR als ein ideologisch geprägtes Fach, das weniger auf die Lebenswirklichkeit von Kindern abzielte, sondern vielmehr auf die Vermittlung sozialistischer Werte und eine stark gelenkte Heimatliebe. Lehrkräfte hatten wenig Spielraum zur Mitgestaltung. Nach 1989/90 erfolgte eine Entpolitisierung des Fachs, zugleich aber auch eine Trivialisierung.

Am Beispiel eines aktuellen Lehrwerks veranschaulichte sie am Lerngegenstand Familie, dass konzeptionell eher soziales und interkulturelles Lernen favorisiert werde. In der Gegenwart, so die Referentin, sei zwar ein Gesinnungsunterricht überwunden, jedoch werde das politische Lernen im Sachunterricht weiterhin zu selten in den Fokus gerückt.

Abschließend plädierte sie für eine konsequent lebensweltorientierte, reflexive Didaktik: Jede Lehrkraft könne sich fragen, ob die eigene Normalität mit der der Schüler:innen übereinstimmt und ob die Unterrichtsinhalte tatsächlich an deren Erfahrungen anknüpfen. Diese kritische Perspektive sei zentral, um Sachunterricht als Raum für Teilhabe, Bildung und gesellschaftliche Orientierung zu gestalten.

Fragen als Ausgangspunkt für Bildung: Dr.in Vera Brinkmann beleuchtet die Bedeutung von Schüler:innenfragen im Sachunterricht

Am 27. Mai 2025 fand an der Universität Vechta im Rahmen der Ringvorlesung Sachunterricht ein weiterer spannender Vortrag statt. Unter dem Titel „Schüler:innenfragen als Spiegel lebensweltlicher Erfahrungen – Sachunterricht planen und gestalten“ sprach Dr.in Vera Brinkmann über die zentrale Rolle von Fragen im Unterrichtsgeschehen.

Die Referentin ist Lehrerin an der Dornbachschule in Oberursel (Hessen), sowie Lehrbeauftragte im Fach Sachunterricht an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ihre wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihre Dissertation wurde 2018 für den Deutschen Studienpreis nominiert und 2019 mit dem Lichtenstein-Rother-Preis der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU) gewürdigt.

Im Zentrum ihres Vortrags stand die Beobachtung, dass im schulischen Alltag zwar zahlreiche Fragen von Lehrkräften gestellt werden, die Fragen der Schüler:innen jedoch oft zu kurz kommen. Brinkmann plädierte eindringlich dafür, Schüler:innenfragen nicht nur stärker wahrzunehmen, sondern systematisch in den Mittelpunkt didaktischer Planungen zu stellen. Eine echte Frage, unter Berufung auf John Dewey, enthalte ein hohes intellektuelles Potenzial und könne zum Ausgangspunkt nachhaltiger Bildungsprozesse werden.

Voraussetzung dafür sei eine Fragekultur, die es Kindern ermöglicht, Unsicherheiten zu artikulieren, Neugier zu leben und eigene Denkwege zu eröffnen. Der Vortrag thematisierte sowohl die notwendigen strukturellen Rahmenbedingungen als auch konkrete didaktische Rahmenbedingungen, um solche Fragestellungen im Sachunterricht zu fördern.

Ein besonderer Impuls war die Einladung der Referentin an das Publikum, sich während des Vortrags keine klassischen Notizen zu machen, sondern vielmehr eigene Fragen zu formulieren. Ein lebendiges Beispiel für das Konzept, das sie selbst vertritt.

Zukunftsvorstellungen von Kindern in einer Migrationsgesellschaft – Impulse für einen diversitätssensiblen Sachunterricht

Im Rahmen der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ fand am 20. Mai 2025 ein weiterer Online-Vortrag statt. Prof.in Dr.in Anja Seifert und Saskia Warburg von der Justus-Liebig-Universität Gießen sprachen zum Thema „Lebenswelten und Zukunftsvorstellungen von Kindern in einer Migrationsgesellschaft – Konsequenzen für die Didaktik des Sachunterrichts“.

Ausgehend von der Feststellung, dass Homogenitätsvorstellungen den gesellschaftlichen Realitäten nicht mehr gerecht werden, plädierten die Referentinnen für ein Umdenken im Bildungsdiskurs. In einer zunehmend von Superdiversität geprägten Gesellschaft – etwa im Hinblick auf Mehrsprachigkeit, familiäre Geschichten und kulturelle Bezüge – müsse auch der Sachunterricht neue Wege beschreiten. Dabei wurde betont, dass Kinder in der Migrationsgesellschaft mit unterschiedlichen Heimaterfahrungen aufwachsen, die als Ressource in den Unterricht einbezogen werden sollten.

Seifert und Warburg stellten das Konzept einer „rassismuskritischen Mehrheimatenbildung“ vor. Es gehe nicht darum, Differenzen zu nivellieren, sondern diese wahrzunehmen, sichtbar zu machen und als Lernanlass zu verstehen. Voraussetzung sei dabei eine reflektierte Lehrer:innenbildung, die bereits Studierende befähigt, Unsicherheiten, Zukunftsängste oder auch diskriminierende Erfahrungen von Schüler:innen sensibel aufzugreifen und lösungsorientiert zu begleiten.

Beide Referentinnen betonten, dass ein zukunftsgerichteter Sachunterricht gesellschaftliche Vielfalt nicht nur thematisieren, sondern im Sinne einer aktiven Teilhabe aller Kinder gestalten müsse. Der Vortrag stieß auf große Resonanz und verdeutlichte einmal mehr die Notwendigkeit einer Didaktik, die Differenzverhältnisse nicht ausblendet, sondern zum Gegenstand pädagogischer Auseinandersetzung macht.

Sachunterricht erleben: Fach präsentiert sich bei den Hochschulinformationstagen

Im Rahmen der Hochschulinformationstage an der Universität Vechta (13.-15. Mai 2025) stellte sich das Fach Sachunterricht mit einem engagierten Team aus Lehrenden und Studierenden vor. Am Dienstag, den 13. Mai, betreuten sie von 16 bis 18 Uhr einen umfangreich gestalteten Informationsstand, der Studieninteressierten einen lebendigen Einblick in das vielseitige Fach bot.

Mit Plakaten, Fotos, Zeitschriften und vielfältigem Anschauungsmaterial konnten zentrale Themen des Studiums anschaulich vermittelt werden. In zahlreichen Gesprächen wurden Fragen zum Studium, zu Praxisbezügen und Berufsperspektiven beantwortet. Dabei wurde deutlich: Der Sachunterricht ist ein vielschichtiges, gesellschaftlich relevantes Fach, das es sich zu studieren lohnt.

Im Anschluss an die Infoveranstaltung lud das Fach direkt zur Teilnahme an der öffentlichen Ringvorlesung ein. Dort sprach Dr.in Iris Lüschen in ihrem Vortrag „Irgendwann wird es so heiß, dass wir nicht mehr draußen spielen können“ über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebenswelt von Kindern und deren Bedeutung für den Sachunterricht.

Klimawandel aus Kindersicht: Vortrag von Dr.in Iris Lüschen im Rahmen der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“

Am 13. Mai 2025 war Dr.in Iris Lüschen von der Universität Vechta zu Gast in der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“. Unter dem Titel „Irgendwann wird es so heiß, dass wir nicht mehr draußen spielen können“ – Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebenswelt von Kindern widmete sie sich einem Thema von hoher gesellschaftlicher und bildungspolitischer Relevanz.

Die Grundschullehrerin und Wissenschaftlerin, die seit 2019 in der Didaktik des Sachunterrichts an der Universität Vechta tätig ist, forscht schwerpunktmäßig zu Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), naturwissenschaftlich-technischem Lernen sowie zu Vorstellungen von Kindern. Ihre Promotion verfasste sie an der Universität Oldenburg zum Thema „Der Klimawandel in den Vorstellungen von Grundschulkindern“.

In ihrem Vortrag verband die Referentin eine fachlich fundierte Einführung in zentrale Aspekte des Klimawandels mit einem spezifischen Fokus auf dessen Auswirkungen auf Kinder. Sie machte deutlich, dass junge Menschen nicht nur von steigenden Temperaturen und UV-Belastung betroffen sind, sondern auch zunehmend unter Atemwegserkrankungen, Infektionen, Allergien oder psychischer Belastung leiden können.

Vor diesem Hintergrund skizzierte sie zentrale Herausforderungen und Konsequenzen für den Sachunterricht. Besonders eindrücklich betonte sie, wie wichtig eine sensible didaktische Gestaltung ist: Anstelle alarmistischer Bilder, die Angst erzeugen und Ohnmachtsgefühle verstärken, plädierte sie für eine positive Kommunikation. Diese solle Kindern Mut machen, Handlungsoptionen aufzeigen und ihr kreatives Potenzial zur Entwicklung positiver Zukunftsvorstellungen und Utopien aktivieren.

Der Vortrag fand im gut besuchten Raum Q016 statt und stieß bei den Teilnehmer:innen auf großes Interesse – darunter auch einige Gäste der parallel stattfindenden Hochschulinformationswoche.

Digitale Lebenswelten im Fokus: Stefan Meller zu Chancen und Herausforderungen für den Sachunterricht

Am 06. Mai 2025 war HS-Prof. Dr. Stefan Meller von der Pädagogischen Hochschule Burgenland in Eisenstadt Referent im Rahmen der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“. In seinem Online-Vortrag mit dem Titel „Digitale Lebenswelten: Chancen und Herausforderungen der Digitalität für den Sachunterricht“ widmete sich der österreichische Sachunterrichtsdidaktiker zentralen Fragen der Bildungszukunft: Wie muss Schule aussehen, wenn sie eine „Kultur der Digitalität“ ernst nimmt? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Gestaltung des Sachunterrichts?

Stefan Meller, der seit 2024 eine Professur für Didaktik des Sachunterrichts an der PH Burgenland innehat, verbindet wissenschaftliche Perspektiven mit einem praxisnahen Blick: Nach einem Studium in Mediendesign und Onlinejournalismus arbeitete er zunächst in der Medienbranche, unter anderem für den ORF, bevor er sich dem Grundschullehramt und der Sachunterrichtsdidaktik zuwandte. In seiner Promotion untersuchte er den Einsatz von Erklärvideos im Sachunterricht – ein Medium, das beispielhaft für die Herausforderungen (post-)digitaler Lernwelten steht.

In seinem Vortrag plädierte Meller dafür, Digitalität nicht nur als Werkzeug oder zusätzliches Thema, sondern als genuinen Bestandteil schulischer Bildung zu verstehen – auch und gerade im Sachunterricht. Das Fach biete mit seinem Prinzip der Vielperspektivität ideale Voraussetzungen, um digitale Lebensrealitäten von Kindern aufzugreifen und kritisch zu reflektieren. Digitalität müsse, so Meller, nicht nur didaktisch vermittelt, sondern auch strukturell in die Lehrer:innenbildung integriert werden. Seine Impulse stießen auf große Resonanz und regten zur Weiterarbeit an einer zukunftsfähigen Konzeption des Sachunterrichts an.

Preisverleihung im Rahmen des Pädagogischen Tages

Am Freitag, den 25. April, fand zum achten Mal der Pädagogische Tag an der Universität Vechta statt. Im Anschluss an den Impulsvortrag von Ina Medeke (RZI) mit dem Titel „Inklusion geht uns alle an – die rechtliche Umsetzung in den niedersächsischen Schulen“ gab es eine Preisverleihung für Studierende der pjm-Module (2023-2025). Vier Studierende wurden im Fach Sachunterricht von Dr.in Monika Reimer sowie Dr.in Lüschen ausgewählt, ihre Forschungen zu präsentieren. Seitens des ZfLBs erhielten die Studierenden als Anerkennung ihrer Leistungen eine Urkunde und einen Gutschein. Wer Interesse hat, sich über die Forschungsarbeiten der Studierenden zu informieren, findet die Poster in der Universität Vechta im A-Gebäude an der Pinnwand zwischen den Räumen A205 und A205a.

Was wird zur Sache? – Vortrag von Prof.in Dr.in Stine Albers im Rahmen der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“

Am 29. April 2025 war Prof.in Dr.in Stine Albers von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit einem Online-Vortrag in der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ zu Gast. Unter dem Titel „Was wird zur Sache? Zum Kind in Schule und Sachunterricht“ lud sie zu einer Auseinandersetzung mit zentralen Fragen der Sachunterrichtsdidaktik ein.

Stine Albers studierte Lehramt für die Fächer Deutsch und Sachunterricht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Bereits ihre Promotion mit dem Thema „Erwerbungslosigkeit als Thema in der Lehrer:innenbildung für den Sachunterricht in der Grundschule“ zeugte von einem besonderen Interesse an gesellschaftlichen Fragestellungen im Kontext von Bildung. Berufliche Stationen führten sie unter anderem als Lektorin an die Universität Bremen sowie als Juniorprofessorin an die PH Ludwigsburg. Seit dem 1. April 2025 ist sie Professorin für „Didaktik des Sachunterrichts aus grundschulpädagogischer Perspektive“ an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Darüber hinaus ist sie auch als psychoanalytische Sozial- und Kulturwissenschaftlerin tätig und bringt diese Perspektive regelmäßig in ihre grundschulpädagogischen und sachunterrichtsdidaktischen Überlegungen ein.

In ihrem Vortrag rückte sie das Kind selbst in den Mittelpunkt und plädierte dafür, kindliche Wahrnehmungen, Interessen und situative Bedürfnisse stärker ernst zu nehmen – auch und gerade dann, wenn sie nicht den curricular vorgesehenen Themen entsprechen. Albers stellte die provokante, aber zentrale Frage: Halten wir Erwachsene es aus, dass Kinder Dinge anders wahrnehmen als wir – und auch andere Themen in den Unterricht einbringen wollen? Dabei übte sie grundlegende Kritik an einer rein fachlich dominierten Auslegung des Sachunterrichts, die kindliche Perspektiven allzu häufig marginalisiere. Ihre Ausführungen regten zur Reflexion darüber an, wie Schule ein Raum werden kann, in welchem Kinder nicht nur Empfänger:innen, sondern noch stärker Mitgestaltende ihrer eigenen Bildungsprozesse sind.

Die Abbildung zeigt die Zeichnung einer Schnecke eines dreijährigen Kindes, welche im Vortrag von Stine Albers thematisiert wurde.

Von kindlichen Vorstellungen zu didaktischen Wegen: Holocaust Education im Sachunterricht

Am Dienstag nach Ostern war Prof.in Dr. Andrea Becher von der Universität Paderborn zu Gast. Im Rahmen der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ referierte sie am 22. April 2025 zu einem ihrer großen Forschungsschwerpunkte: Vorstellungen von Kindern zu Nationalsozialismus und Holocaust.

Bereits seit zwölf Jahren hat sie an ihrer Universität die Professur Sachunterrichtsdidaktik mit dem Schwerpunkt Lernbereich Gesellschaftswissenschaften inne. Dort beschäftigt sie sich in Forschung und Lehre hauptsächlich mit Politischer Bildung und historischem Lernen im Sachunterricht. Vor ihrem Engagement in Paderborn, war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Osnabrück tätig. Ihre intensive Auseinandersetzung mit Holocaust Education dauert aber schon wesentlich länger: Bereits 2008 promovierte sie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Ihre Dissertationsschrift trägt den Titel „Die Zeit des Holocaust in Vorstellungen von Grundschulkindern. Eine empirische Untersuchung im Kontext von Holocaust Education“.

Ihr Vortrag in Vechta mit dem Titel „Erinnerungskultur als Teil der Lebenswelt von Kindern: Die Zeit des Nationalsozialismus im Sachunterricht thematisieren“ wurde mit großem Interesse verfolgt und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Andrea Becher veranschaulichte ausgehend von Überlegungen von Theodor W. Adorno den sich anschließenden Diskurs darüber, ob die Thematisierung von Nationalsozialismus und Holocaust bereits in der Grundschule ein geeigneter Ort für entsprechende Bildungsprozesse sei. Basierend auf eigenen und den Forschungsergebnissen von Kolleginnen verdeutlichte sie zentrale Vorstellungsmuster von Kindern und leitete gleichsam Ideen ab, wie Lehrkräfte sachunterrichtsdidaktisch mit problematischen Deutungsmustern wie z. B. dem Hitlerzentrismus umgehen können. Ihre Lösungsvorschläge fokussierten dabei vor allem den Ansatz des Lernens an Biografien und den Einsatz geeigneter Bilderbücher.

Das Foto zeigt (von rechts): Tabea Neumann (Studentin im Master, Organisationsteam), Prof.in Dr.in Andrea Becher, Michael Otten, Lena Sommer (Kulturbeauftragte des Fachrates) und Prof. Dr. Steffen Wittkowske.

Lebenswelt und Lebenswirklichkeit im Fokus der Ringvorlesung

Der zweite Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ am 15. April 2025 fand großen Anklang. Referent an diesem Abend im größten Hörsaal der Universität war Prof. Dr. Steffen Wittkowske. Vorgestellt und gewürdigt wurde er von Michael Otten. Dieser führte den Vortragenden mit einem kleinen Rückblick auf ausgewählte Stationen seines (wissenschaftlichen) Schaffens ein. Nach Stationen als Lehrer für die Fächer Biologie und Chemie an der Polytechnischen Oberschule in Radebeul, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Dresden und Verwalter einer Professur an der Universität Leipzig gestaltet er seit über 20 Jahren als Professor mit dem Schwerpunkt im Bereich des naturwissenschaftlich-technischen Lernens maßgeblich die Didaktik des Sachunterrichts als Studienfach und Forschungsbereich an der Universität Vechta.

In seinem Vortrag mit dem Titel „Lebenswelten – Zu Möglichkeiten und Deutungsmustern zwischen Tradition und Realität“ skizzierte Steffen Wittkowske die phänomenologischen Wurzeln des Begriffs „Lebenswelt“ und die sich anschließenden (kritischen) Diskurse um dieses Konstrukt. Mit Blick auf die Verwendung im Sachunterricht plädierte er dafür, „Lebenswelt“ und „Lebenswirklichkeit“ gleichzusetzen. Zudem argumentierte er, dass die Anerkennung von Lebenswelt als pädagogisch-didaktischer Auftrag eine zentrale „Wende“ in der Sachunterrichtsdidaktik markiere, aus der sich in der Folge der Auftrag konturierte, die Schüler:innen bei der Erschließung ihrer Lebenswelt zu unterstützen. Aus seiner Sicht sei Lebensweltorientierung nicht nur Prinzip des Faches, sondern Lebenswelten der Kinder gleichsam auch Lerngegenstand des Unterrichts.

Dank für seine Ausführungen gab es nicht nur durch wertschätzenden Applaus der Zuhörer:innen, sondern auch in Form eines Präsentkorbs mit regionalen Spezialitäten, welcher stellvertretend von Katharina Ahrend und Moritz Pohlmann für den Fachrat Sachunterricht überreicht wurde.

Das Foto zeigt (von rechts): Gerold Memmen (Kommission für Forschung und Nachwuchsförderung; Förderer der Ringvorlesung), Katharina Ahrend (Kulturbeauftragte des Fachrats), Prof. Dr. Steffen Wittkowske, Michael Otten und Moritz Pohlmann (Vorsitzender des Fachrats).

Gelungener Auftakt der Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“

Mit einer gut besuchten Eröffnungsveranstaltung ist am 8. April 2025 die Ringvorlesung „Kinder und Lebenswelten“ an der Universität Vechta gestartet. Begrüßt wurden die Teilnehmer:innen von den Gastgebern der Ringvorlesung, Prof. Dr. Steffen Wittkowske und Michael Otten, die in das Thema einführten und das Ziel der Vorlesungsreihe betonten: eine differenzierte und kritische Auseinandersetzung mit kindlichen Lebenswelten aus bildungswissenschaftlicher und fachdidaktischer Sicht.

Grußworte sprachen Prof. Dr. Karl Martin Born, Dekan der Fakultät II, sowie Josef Kleier, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Vechta, die die Ringvorlesung finanziell unterstützt. Beide unterstrichen die Bedeutung eines forschungsbasierten Sachunterrichts für die Professionalisierung angehender Lehrkräfte.

Den inhaltlichen Höhepunkt der Veranstaltung bildete der Eröffnungsvortrag von Prof.in Dr.in Nina Skorsetz-Gumprecht (Universität Kassel, Professur für Grundschulentwicklung und vielperspektivischer Sachunterricht). Unter dem Titel „Hast du nichts mitgebracht? – Positionierungen im Sachunterricht im Kontext von Kindheiten und Lebenswelten“ skizzierte sie anhand von Fallbeispielen aus ihrer eigenen Forschung, wie sich Interaktionen zwischen Lehrkräften und Schüler:innen sowie zwischen den Kindern untereinander gestalten. Eine zentrale Botschaft: „Lebenswelt wird immer mitgebracht. Nichts mitbringen ist nicht möglich. Die Aufgabe der Lehrkraft ist es, diese sichtbar zu machen.”

Mit zahlreichen Denkanstößen startete die Ringvorlesung damit erfolgreich in das Semester und verspricht weitere spannende Beiträge an den kommenden Dienstagabenden.

https://www.uni-vechta.de/sachunterricht/ringvorlesung-kinder-und-lebenswelten

Workshoptag im Rahmen der Praxisphase

Am Samstag, dem 29. März 2025 fand im Rahmen der Praxisphasenbegleitung ein Workshoptag für die Studierenden statt. Jede:r Student:in hat im Vorfeld zwei der fünf angebotenen Workshops ausgewählt. Zur Wahl standen: Philosophieren mit Kindern, Sprachbildung im Sachunterricht, Leistungsbewertung im Sachunterricht, Komplexe Aufgaben mit KI sowie Mysterys und historische Quellen. In den Workshops wurden die Inhalte praktisch erprobt und Ideen für den eigenen Unterricht entwickelt.

Teilnahme an 34. Jahrestagung der GDSU in Köln

Fast alle hauptamtlich Lehrenden und einige Studierende des Sachunterrichts von der Universität Vechta nahmen vom 06. bis 08. März 2025 an der GDSU-Tagung „Perspektiv(en)wechsel – Sachunterricht neu denken“ an der Universität zu Köln teil. Die Tagung bot viele spannende Vorträge sowie Sitzungen der Arbeitsgruppen (u. a. Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Philosophieren, Politische Bildung), in denen aktuelle Entwicklungen und innovative Ansätze intensiv diskutiert wurden. Ein zentraler Programmpunkt war die Neuwahl des Vorstands, die wichtige Impulse für die zukünftige Arbeit der Gesellschaft setzte. Zudem ergaben sich zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch innerhalb der SU-Community

Mystery-Workshop im Rahmen des Fachtags „kulturelle Praxis“

Dr.in Monika Reimer hat am 03. März 2025 im Rahmen des Fachtags „kulturelle Praxis“ einen Workshop zur Mystery-Methode durchgeführt. Der Fachtag wurde ausgerichtet durch Schule:Kultur und stand unter dem Motto Neugier entfesseln – Gedanken bewegen. Die Teilnehmenden lernten die Mystery-Methode kennen, indem sie selbst verschiedene Mysterys durchführten und im Anschluss für ihre eigenen Lerngruppen ein Mystery erstellten. Diese Schritte wurden begleitet und reflektiert und somit das Potential der Methode verdeutlicht. Außerdem wurden Möglichkeiten für weiterführende kreative Aufgaben sowie die Unterstützung durch KI an verschiedenen Stellen verdeutlicht.

Digitale Desinformation: Blog-Beitrag auf sowi-online.de

Akteure der Neuen Rechten lassen sich als early adopter digitaler Möglichkeiten charakterisieren. Desinformationen in Kombination mit toxischer Kommunikation und Emotionalisierung zählen zum essentiellen Repertoire ihrer menschenfeindlichen Agitation. Auf Einladung von Prof. Dr. Tim Engartner (Universität zu Köln) und Prof. Dr. em. Reinhold Hedtke (Universität Bielefeld) hat Michael Otten einen Blog-Beitrag mit dem Titel „Digitale Desinformation als Teil neurechter Agitation und die Rolle von politischer (Medien-)Bildung“ verfasst, welcher auf sowi-online.de verfügbar ist.

Link: https://www.sowi-online.de/blog/digitale_desinformation_teil_neurechter_agitation_rolle_von_politischer_medien_bildung.html

Themenheft zu Kinderrechten veröffentlicht

Die universell geltenden Kinderrechte sind auch im Sachunterricht eine wichtige Größe: Menschenrechtsbildung mit Kindern bietet vielfältige Möglichkeiten, eine Kultur der Menschenrechte zu fördern. Michael Otten hat in seiner Funktion als Mit-Herausgeber der Zeitschrift „Grundschule Sachunterricht“ gemeinsam mit Sabine Erbstößer (Humboldt Universität Berlin) ein Themenheft mit dem Schwerpunkt „Kinderrechte“ als Ausgabe 105 im Februar 2025 herausgegeben. Die Ausgabe nimmt einzelne Rechte in den Blick: das Recht auf Mitbestimmung, das Recht auf Schutz der Privatsphäre, das Recht auf Zugang zu kindgerechten Informationen und das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung.

Mentor:innenworkshop im Rahmen der Praxisphase

Eine wichtige Säule im 18-wöchigen Langzeitpraktikum im Rahmen von GHR300 im Master of Education stellen die Mentor:innen an den Schulen dar. Sie begleiten, beraten und unterstützen die Studierenden bei ihren täglichen Herausforderungen und Aufgaben in der Schule. Um diesen Lehrkräften bei ihrer Aufgabe hilfreich zur Seite zu stehen, haben Dr.in Monika Reimer und Michael Otten einen dreistündigen fachspezifischen Online-Workshop am 13. Februar 2025 gestaltet. Thematisiert wurden u. a. die Rolle als Mentor:in, die Inhalte der Seminare, die Organisation der Unterrichtsbesuche sowie Tipps, wie Studierende bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Sachunterricht unterstützt werden können.

Tagesexkursion zum Museumsdorf Cloppenburg

Ein wichtiger Bestandteil des Sachunterrichts ist die Einbeziehung außerschulischer Lernorte und das Lernen außerhalb des Klassenzimmers. Auch 23 Sachunterrichtsstudierende hatten am 30. Januar 2025 die Gelegenheit, zusammen mit ihrer Seminarleiterin Gesa Neugebauer einen außerschulischen Lernort kennenzulernen und auf sein didaktisches Lernpotenzial für Grundschüler:innen zu untersuchen. Die Ganztagesexkursion führte ins Museumsdorf Cloppenburg, wo die Studierenden gleich zwei Führungen zu den Grundschul-Angeboten „Vom Korn zum Brot“ und „Dorfschulreife“ bekamen und dem Leiter der museumspädagogischen Abteilung, Herrn Lukas Aufgebauer, ihre im Seminar entwickelte Fragen zum Lernort stellen konnten.

Hier geht es zum Museumsdorf Cloppenburg: https://museumsdorf.de/

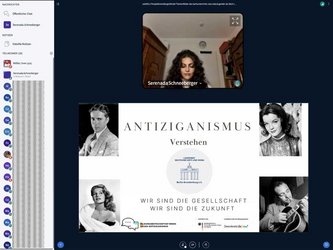

Antiziganismus und Wege zur Sensibilisierung

Den seinesgleichen suchenden Beweis, wie nützlich für ein eigenes Anliegen Theorien sind, um konkrete Erfahrungen eindrücklich zu verallgemeinerbaren Einsichten zu verdichten, lieferte Serenada Schneeberger vom Landesverband deutscher Sinti und Roma Bayern am 21. Januar 2025 als Bildungsbotschafterin gegen Antiziganismus in einem durch ihre beeindruckende Persönlichkeit und anschauliche Präsentation des mit zahlreichen Verletzungen und Zumutungen vor allem für die Betroffenen, aber auch für jedes demokratische Gemeinwesen verbundenen Gegenstandes tief berührenden wie inhaltlich überzeugenden, im Rahmen einer hochschulöffentlichen Sitzung des von Dr. Sven Rößler – mit der Verwaltung der Professur für die Didaktik des Sachunterrichts mit gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt beauftragt – geleiteten Seminars Perspektivenübergreifende Themenfelder des Sachunterrichts: »race«, class & gender als (fach-)didaktische Kategorien online gehaltenen Vortrages zu Antiziganismus und Wege zur Sensibilisierung.

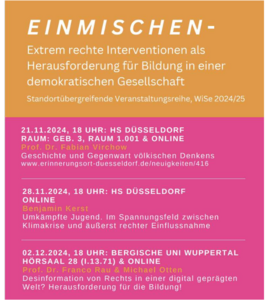

Vortrag zu Desinformation von Rechts in einer digital geprägten Welt

Am 02. Dezember 2024 hielten Prof. Dr. Franco Rau (Mediendidaktik) und Michael Otten einen Vortrag an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie sprachen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Einmischen – Extrem rechte Interventionen als Herausforderung für Bildung in einer demokratischen Gesellschaft“. Unter dem Titel „Desinformation von Rechts* in einer digital geprägten Welt? Herausforderung für die Bildung!“ beleuchteten sie, wie gezielte Desinformation schulische Bildung herausfordert und welche Strategien zur Stärkung politischer Medienkompetenz notwendig sind.

Teilnahme an der DVPB-Herbsttagung „Politische Bildung in Zeiten autoritärer Versuchungen“

Dr. Sven Rößler und Michael Otten aus dem Team des Sachunterrichts nahmen vom 21. bis 23. November 2024 an der DVPB-Herbsttagung „Politische Bildung in Zeiten autoritärer Versuchungen“ in der Ev. Akademie Hofgeismar teil. Unter dem Titel „Feuerwehr – Polizeipatrouille – Deradikalisierung?“ widmete sich die Tagung der Rolle der politischen Bildung in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft. Neben Fachvorträgen wurden aktuelle Ansätze und Herausforderungen in Workshops und Diskussionen intensiv beleuchtet. Die Veranstaltung bot zudem Raum für einen inspirierenden Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.

Gemeinsamer Auftakt in die Praxisphase im Fach Sachunterricht

Am 15. November 2024 fand im Musiksaal (kleine Aula) der Universität der gemeinsame Auftakt in die Praxisphase im Fach Sachunterricht statt. Die Info-Veranstaltung wurde von allen Fachdidaktiker:innen der Universität sowie allen Lehrpersonen in der Praxis (LiP) gestaltet.

Ziel der Veranstaltung war es, die Studierenden, die im Februar 2025 in ihren Praxisblock starten, umfassend zu informieren und auf die anstehenden Herausforderungen vorzubereiten. Im Anschluss an die Info-Veranstaltung fand das erste reguläre Seminar für alle Gruppen statt.

Literaturrechercheworkshop mit Dr.in Karolin Bubke

Am 14. November 2024 führte die Bibliotheksleitung, Dr.in Karolin Bubke, mit ca. 30 Masterstudierenden des Faches Sachunterricht einen digitalen Literaturrechercheworkshop durch, welcher im Vorfeld von Dr.in Monika Reimer angeregt wurde. Auf dem Programm standen verschiedene Suchmaschinen und effektive Recherchemethoden. Außerdem wurde auf die Stud.IP-Seite "Infotool Literaturrecherche Sachunterricht" verwiesen, zu der sich alle interessierten Studierenden und Lehrenden anmelden können.

Fachtag „Soziales Lernen in gesellschaftlich unsicheren Zeiten"

Dr. Sven Rößler, Dr.in Monika Reimer und Michael Otten haben am 08. November 2024 den Fachtag „Soziales Lernen in gesellschaftlich unsicheren Zeiten“ in Osnabrück besucht. Ausgerichtet wurde diese von Prof.in Dr.in Eva Gläser und JunProf. Dr. Florian Schrumpf (beide Universität Osnabrück). Neben Fachvorträgen gab es zwei Postersessions und Zeit zum Austausch in Kleingruppen.

Posterpräsentation - Soziales Lernen als integraler Bestandteil

Dr.in Julia Menger (Uni Flensburg), Prof. Dr. Dr. Thomas Must (EU/FH Berlin), Michael Otten und Dr.in Monika Reimer haben für den Fachtag „Soziales Lernen in gesellschaftlich unsicheren Zeiten“ in Osnabrück ein Poster gestaltet und präsentiert. Die Grundidee war es, soziales Lernen als Grundelement guten Sachunterrichts zu begründen. Aktuell wird soziales Lernen häufig eher als on Top oder im Rahmen eines bestimmten Inhaltskanons angesehen.

Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. Joachim Kahlert

Die Verleihung einer Ehrendoktorwürde ist etwas ganz Besonderes und sehr Seltenes. Sie wird an Personen verliehen, die sich im besonderen Maß akademisch und wissenschaftlich verdient gemacht haben. Am 15. Mai 2024 wurde diese hohe Ehre Prof. Dr. Joachim Kahlert zuteil. Joachim Kahlert hat sich nicht nur um die Didaktik des Sachunterrichts besonders verdient gemacht, sondern hat auch einen ganz wesentlichen Bezug zu Vechta: Von 1972 bis 1976 studierte er Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der damaligen Pädagogischen Hochschule. Dieser akademische Start in sein wissenschaftliches Leben hat ihn nachhaltig geprägt.

Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr

Am 23. April 2024 besuchten die Seminare des Teilmoduls sub003.1 mit ihren Dozent:innen Dr.in Iris Lüschen und Dr.in Monika Reimer die Freiwillige Feuerwehr in Vechta. In der Fahrzeughalle erfuhren die Studierenden, wie ein Einsatz bei der Feuerwehr abläuft. Sie erkundeten das Innere eines Feuerwehrfahrzeuges und einige Werkzeuge. Selbstverständlich wurden auch die vorbereiteten Fragen wie „Was tue ich wenn es im Wohnheim brennt?“ beantwortet.

Gesundheits- und Ernährungsbildung in der Kita

„Hast du dich schon einmal gefragt, woher das Gemüse stammt, das auf deinen Teller kommt?“ Zusammen mit den Kindern aus der Kindertagesstätte Purzelbaum in Vechta haben Studierende im Rahmen eines Projektes u.a. diese Frage erkundet. Im Rahmen des Seminars sub005.1 „Außerschulische Lernprozesse im Sachunterricht: Gesundheits- und Ernährungsbildung in der Kita“ wurde von einem Team aus acht Studierenden, drei Tutor:innen und Prof. Dr. Steffen Wittkowske ein Projekttag in der Kita geplant und durchgeführt.

Hier geht es zum Newsletter 2024 Ausgabe 30, PDF (S. 20-21).

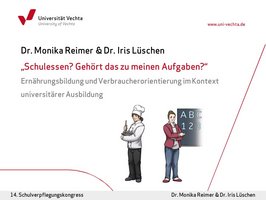

14. Schulverpflegungskongress

Am 06.02.2024 vertraten Dr.in Monika Reimer und Dr.in Iris Lüschen das Fach Sachunterricht auf dem 14. Schulverpflegungskongress in Stuttgart. In einem Vortrag befassten Sie sich mit der Ernährungs- und Verbraucher:innenbildung im Kontext von universitärer Lehrer:innenbildung.

Auszeichnung mit dem "Goldenen Teller Wissenschaft"

Im Rahmen des 14. Schulverpflegungskongresses in Stuttgart wurde die Masterarbeit von Skrollan Stine Möller „Schüler*innenvorstellungen zum Inhalt nachhaltiger Ernährung - eine qualitative Untersuchung im Fach Sachunterricht“ mit dem „Goldenen Teller Wissenschaft“ ausgezeichnet. Die Arbeit wurde betreut von Prof. Dr. Steffen Wittkowske und Dr.in Iris Lüschen.