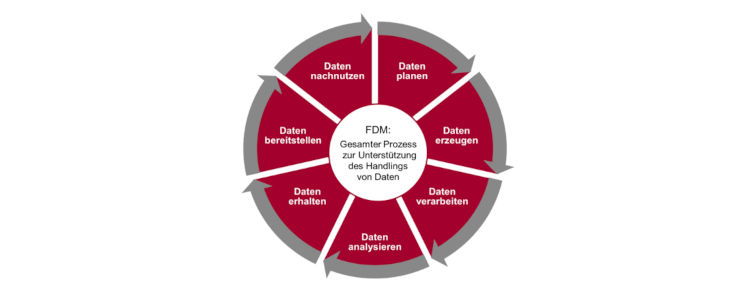

FDM - Grundlagen & Services

Forschungsdaten sind eine zentrale Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten und sichern die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen. Ein professionelles Forschungsdatenmanagement gewährleistet den strukturierten Umgang mit Daten – von der Planung über die Speicherung bis hin zur langfristigen Archivierung und Nachnutzung.