Intensivseminar mit der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten

Vechtaer Geschichtsstudierende geben Impulse für neues Bildungsformat

Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten (SnG) und der Professur für Didaktik der Geschichte / Neuere und Neueste Geschichte der Universität Vechta nahm eine studentische Gruppe vom 10. bis 14. Dezember 2025 an der Entwicklung eines neuen pädagogischen Formats der Gedenkstätte Bergen-Belsen teil. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die Praxis der Gedenkstättenarbeit und ihre Reflexion durch die Studierenden. Inhaltlicher Ausgangspunkt war die Lebens- und Leidensgeschichte einer jüdischen niederländischen Familie, die von deren Überlebenden und Nachkommen detailliert überliefert wurde.

Auf Einladung der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten kamen 19 Studierende unter der Leitung von Prof. Dr. Eugen Kotte und Hannah Sandstede, M. A. zu einem mehrtägigen Intensivseminar nach Celle, das organisatorisch und inhaltlich von dem Gedenkstättenpädagogen Andreas Thamm aus der Bildungsabteilung der Gedenkstätte Bergen-Belsen betreut und durch Ida Sander und Jacob Leineweber, beide in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) an der Gedenkstätte Bergen-Belsen, begleitet wurde. Für die Kooperation mit der Didaktik der Geschichte bzw. Neueren und Neuesten Geschichte an der Universität Vechta war Dr. Akim Jah, Leiter der Abteilung Forschung und Dokumentation in der Gedenkstätte Bergen-Belsen, verantwortlich.

Die Studierenden beschäftigten sich intensiv mit den noch in Entwicklung befindlichen Bildungsmaterialien. Sie arbeiteten mit der familiären Biografie, diskutierten didaktische Zugänge, Vermittlungsziele und Fragen der Adressatengerechtigkeit und äußerten Reaktionen auf Verständlichkeit, Struktur, Quellenpräsentation sowie Einschätzungen zur Balance zwischen biografischem Einzelfall und historischem Kontext. Diese Perspektiven sollten dazu beitragen, das entstehende pädagogische Format weiter zu präzisieren und seine Einsatzmöglichkeiten in der Bildungsarbeit zu schärfen. Dr. Janine Doerry, Projektverantwortliche der Gedenkstätte Bergen-Belsen, ermöglichte den Studierenden dabei Einblicke in das künftige Bildungsangebot und dessen geplante Einsatzmöglichkeiten in der Bildungsarbeit.

Ergänzt wurde die Arbeit durch zwei Besuche der Gedenkstätte Bergen-Belsen, die jeweils unterschiedliche thematische Zugänge ermöglichten. Die Auseinandersetzung mit dem historischen Ort und der Ausstellung lieferte der Gruppe wichtige Eindrücke, Kontexte und Vertiefungen, die – nicht zuletzt angestoßen durch den intensiven emotionalen Widerhall und die nachfolgenden eingehenden Reflexionen – für die Arbeit mit den Materialien und für das Verständnis der geplanten Vermittlungslogik des entstehenden Bildungsangebots ebenso hilfreich waren, wie sie das geschichtliche Verständnis der Arbeitsgruppe schärften.

Die Kooperation zeigte beispielhaft, wie geschichtsdidaktische Lehre und außeruniversitäre Bildungsarbeit in Gedenkstätten produktiv ineinandergreifen können: Studierende erhielten einen unmittelbaren Einblick in die Entwicklung von außerschulischen Vermittlungsformaten; zugleich gewann die Gedenkstätte Rückmeldungen aus der Perspektive angehender Lehrkräfte, die in die Weiterentwicklung des entstehenden Angebots einfließen sollen.

Geschichtswissenschaftliche Kooperation mit der Petro Mohyla Schwarzmeer-Universität Mykolajiw

Am 25. und 26. November 2025 empfing die Universität Vechta eine Delegation der ukrainischen Partneruniversitätin Mykolajiw zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch. Im Zentrum des Treffens standen die Vertiefung bereits aufgenommener Kontakte sowie die Erarbeitung gemeinsamer Perspektiven für eine längerfristige Zusammenarbeit. Der Besuch markiert einen wichtigen Schritt in der seit Juli 2025 bestehenden Kooperation beider Universitäten, in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beider Institutionen an Schnittstellen zur Bildungswissenschaft, Sozialen Arbeit, Pädagogischen Psychologie, Geschichtswissenschaft und Anglistik arbeiten und Ideen für Lehr- und Forschungsformate entwickeln. Zwei gemeinsame Förderanträge waren bereits vor dem Treffen auf den Weg gebracht worden; weitere Antragsskizzen sollen in europäischen und nationalen Programmen eingereicht werden.

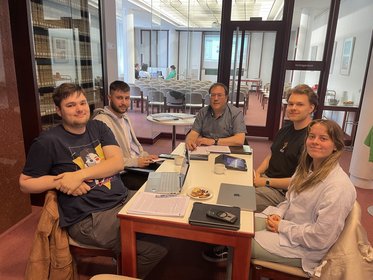

In der Fachgruppe Geschichtswissenschaft führten die Gespräche zu konkreten inhaltlichen Anknüpfungspunkten: In einer kleinen Arbeitsrunde tauschte sich Dr. Yana Harhaun mit ihren deutschen Kollegen Professor Dr. Eugen Kotte und Hannah Sandstede über mögliche Themen und Formate künftiger Zusammenarbeit aus; dabei wurden gemeinsame, über Forschungen gespeiste Lehrveranstaltungen zu den in nationalsozialistischer wie stalinistischer Zeit verfolgten Schwarzmeer-Deutschen in den Blick genommen.

Dieses Themenfeld ist von hohem Interesse für beide Regionen: Seit dem späten 18. Jahrhundert kamen deutschsprachige Siedlergruppen in Gebiete der heutigen Ukraine und ließen sich in agrarisch geprägten Siedlungsräumen u. a. in der Gegend von Mykolajiw nieder. Die im 20. Jahrhundert die Ukraine durch Beherrschung oder Okkupation betreffenden diktatorischen Systeme aus der Sowjetunion und Deutschland verfolgten und verdrängten auch die Schwarzmeer-Deutschen. In ihrer Geschichte spiegeln sich Verbindungen und Brüche zwischen beiden Ländern, die gemeinsam in ihren regionalen und transnationalen Dimensionen geschichtswissenschaftlich erschlossen und dann in Lehrveranstaltungen mit Geschichtsstudierenden beider Universitäten erörtert werden sollen. Studierende der Petro Mohyla Schwarzmeer-Universität Mykolajiw könnten in lokalen Archiven Quellen des 18. und 19. Jahrhunderts erschließen, während Studierende der Universität Vechta in deutschen Archiven nach einschlägigen Dokumenten zur Verfolgungs- und Migrationsgeschichte im 20. Jahrhundert recherchieren.

Mit derartigen Zielsetzungen könnte ein mehrtägiger Besuch von Studierenden aus Mykolajiw in Vechta zum Zwecke eines gemeinsamen Intensiv- und Projektseminars stattfinden, in dem die transnationale Perspektive auch im direkten Miteinander stattfände und den Studierenden an einem konkreten verflechtungsgeschichtlichen Beispiel Einblicke in unterschiedliche Archivlandschaften und Forschungstraditionen ermöglicht.

Mit Blick auf die Forschungsperspektiven ist ein gemeinsamer Sammelband zur Geschichte der Schwarzmeer-Deutschen als Ergebnis eines solchen ukrainisch-deutschen Projekts denkbar.

Große historische Exkursion in das Herzogtum Lauenburg im August 2025

Auch im Jahr 2025 setzen die Bereiche Didaktik der Geschichte sowie Neuere und Neueste Geschichte die Reihe mehrtägiger Exkursionen unter der Leitung von Prof. Dr. Eugen Kotte und Hannah Sandstede, M. A. fort mit der fünftägigen Veranstaltung zum Thema „Geografisches Kontinuum im Wandel der Zeit: das Herzogtum Lauenburg“ vom 11.08. bis zum 15.08.2025. Dabei wird die lange Tradition des kleinen Herzogtums, die im heutigen Landkreis fortgeführt wird, im Mittelpunkt stehen: in den von Backsteingotik geprägten historischen Stadtkernen von Lauenburg, Mölln und Ratzeburg ebenso wie in einigen Museen, so dem Museum für Stadt- und Kanalgeschichte in Mölln und dem Elbschifffahrtsmuseum in Lauenburg. Besondere Aufmerksamkeit wird einigen Spezifika der Region geschenkt, so der auf das Spätmittelalter rekurrierenden Eulenspiegel-Tradition im ihr gewidmeten Museum in Mölln, dem in die mittelalterliche Kirchengeschichte zurückverweisenden Ratzeburger Dom, der im Herzogtum Lauenburg verbrachten Altersphase des Reichskanzlers Otto von Bismarck in Bismarck-Museum, -Stiftung und -Mausoleum in Friedrichsruh und schließlich der deutsch-deutschen Grenzlage während der mehr als 40-jährigen Teilung Deutschlands, dokumentiert im Grenzhus Schlagsdorf. Auch das benachbarte Lüneburg, das mit Hafen und Altstadt auf die auch im Herzogtum Lauenburg über Jahrhunderte bedeutende Elbschifffahrt und die durch diese ermöglichten Geschäftsbeziehungen verweist und im Salzmuseum die ganz besondere Funktion des Salzhandels hervorhebt, wird in die Exkursion einbezogen.

Die Anmeldung zur Exkursion ist verbindlich; die Kosten betragen 410,- Euro.

Gedenkstätten vor neuen Herausforderungen

Vortragsreihe zu aktuellen Erfordernissen und neuen Konzepten des Gedenkens an die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur

In den letzten Jahrzehnten entstanden in Deutschland und seinen Nachbarländern zahlreiche Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus, auch in Niedersachsen und angrenzenden Gebieten. Erste Initiativen dazu gingen bereits seit den 1950er Jahren von Überlebenden und Angehörigen aus, später kam verstärkt zivilgesellschaftliches Engagement hinzu. In unterschiedlicher Gestaltung und mit verschiedenen Konzepten leisten diese meist nach der Jahrtausendwende entstandenen Institutionen einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Lange Zeit spielte die direkte Weitergabe von Zeitzeugenberichten, verbunden mit dem Appell „Erinnere Dich!“ eine zentrale Rolle. Diese authentische Form des Erinnerns wurde als Auftrag an die nachfolgenden Generationen in die Staatsräson der Bundesrepublik implementiert, indem das Bewusstsein für die NS-Verbrechen beispielsweise durch Gedenktage und -veranstaltungen wachgehalten wurde. Mit der Gedenkstättenförderung des Bundes in den 2000er Jahren wurde die Erinnerung zunehmend institutionalisiert.

Durch diese Entwicklung begünstigt, wird nach dem weitgehenden Ableben der Zeitzeugengeneration die Erinnerung an die NS-Verbrechen immer stärker als gesellschaftliche Aufgabe verstanden; der unverändert erhaltene Erinnerungsimperativ erhielt damit bisweilen für nachfolgende Generationen einen ungewollten Unterweisungscharakter. In der Forschung kristallisierten sich unterschiedliche Ansätze heraus, um das Bewusstsein der NS-Verbrechensgeschichte und ihrer gegenwartsgerichteten Konsequenzen zu schärfen: Während einige Konzepte auf eine „vergemeinschaftende Erinnerung“ setzen, rücken andere die Förderung eines selbstreflexiven Geschichtsbewusstseins in den Fokus. In der Gedenkstättenpädagogik gewinnen aktuell forschend-entdeckende Methoden, aber auch digitale Formate und soziale Medien an Bedeutung.

Angesichts eines zunehmenden Antisemitismus und einer wachsenden Attraktivität rechtsextremer Angebote erscheinen die damit angestoßenen Neujustierungen der Gedenkstättenarbeit dringender denn je. Um die aus den veränderten Bedingungen resultierenden Anforderungen an die Gedenkstättenarbeit zu beleuchten, bietet die von Prof. Dr. Eugen Kotte und Hannah Sandstede (beide Didaktik der Geschichte / Neuere und Neueste Geschichte) in Kooperation mit der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten an der Universität Vechta organisierte Vortragsreihe „Gedenken und Geschichtsbewusstsein. Neue Herausforderungen für die Gedenkstättenarbeit“ einen Überblick über verschiedene Gedenkstättenvarianten, aktuelle Diskussionen, neuartige Gestaltungsansätze sowie innovative pädagogische Konzepte. Die Vortragsreihe soll umfassende Einblick in die aktuelle Debatte um Erinnerungskultur und Geschichtsbewusstsein durch Gedenkstättenarbeit als Grundlagen eines adäquaten Umgangs mit gegenwärtigen Herausforderungen ermöglichen.

Den Auftakt macht am 10. April 2025 Prof. Dr. Volkhard Knigge, ehemaliger Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und früherer Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Universität Jena. Er thematisiert unter dem Titel „Abschied von der Erinnerung. Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus und ihre Arbeit heute“ die gegenwärtige Diskussion um den Erinnerungsbegriffs und das daraus resultierende Desiderat einer Förderung selbstreflexiven Geschichtsbewusstseins durch die Begegnung mit der NS-Gewaltgeschichte in Gedenkstätten.

Bis Mitte Juli folgen 11 weitere Vorträge ausgewiesener Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen jeweils donnerstags um 18 Uhr im Hörsaal Q 15 der Universität Vechta statt; Interessierte sind herzlich eingeladen.

Die einzelnen Vorträge finden Sie hier im Plakat.

Stiftung niedersächsische Gedenkstätten

Bericht der Universität Vechta

Kurzexkursion der Alten Geschichte zur Marc-Aurel-Ausstellung und zu den antiken Stätten in Trier (19.-21.06.25)

Atmosphärisch sehr dichte, fachlich inspirierende Exkursion der Vechtaer Alten Geschichte zur Marc-Aurel-Ausstellung und zu den historischen Monumenten von Deutschlands ältester Stadt. Beste Laune herrschte in Trier und dank Julian Kaltwasser von der Uni des Saarlandes (@frigidarium_) gab es umfassende und tiefe, grandiose Einblicke in den Übergang von der Antike zum Mittelalter. Porta Nigra, Aula Palatina, Dom, Amphitheater, Thermen, alles wurde quellensatt und materialreich vorgestellt. Die Marc-Aurel-Ausstellung zeigte zwar den Philosophenkaiser in all seinen Facetten, Höhepunkt der Exkursion war aber, wie Julian Kaltwasser mit leichter Hand zeigen konnte, dass die Monumentalbauten der antiken kaiserlichen Residenz im Mittelalter intelligent und mitunter kurios umgewidmet wurden. Das bischöfliche Trier verstand es, die repräsentativen, imperialen Gebäude für seine bescheideneren Zwecke zu nutzen. Die Teilnehmenden konnten also Eindrücke von zwei Epochen gewinnen und sehr plastisch nachempfinden, wie sie sich miteinander verschränkten. Dass 17 Studierende nicht nur mitfahren wollten, sondern aktiv teilnahmen, nachfragten und diskutierten, ist ein Gradmesser für das vechtiatische Engangement und Interesse. Vivat crescat floreat!

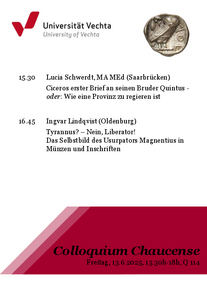

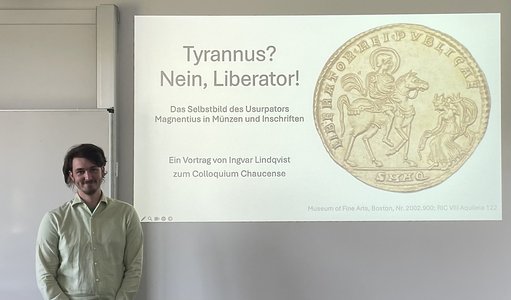

Colloquium Chaucense: Sommersemester 2025

Vechta 13.6.2025, 15.30 -18.00 Uhr, Q 114

Turnusgemäß fand das althistorische Colloquium Chaucense am 13.6. in Vechta statt. Die beiden Vorträge zeigten, wie nah uns die Antike, das „nächste Fremde“ immer noch ist. Lucia Schwerdt von der Universität des Saarlandes arbeitete aus einem Brief Marcus Ciceros an seinen Bruder Quintus heraus, wie politische Stabilität in Zeiten der Krise gewährleistet werden kann. Dabei wurde vor allem deutlich, dass ruhige Überlegung (moderatio) angesichts grassierender Kurzatmigkeit und reflexhafter Übertreibungen (iracundia) geboten sei, um den Staat nicht denjenigen auszuliefern, die ihr persönliches Spiel mit den niederen Instinkten treiben. Ingvar Lindvist (Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg) beschäftigte sich mit einer Führungsfigur der Spätantike, die auf ‚ungeradem‘ Weg an die Macht gekommen war. Er konnte zeigen, dass der Usurpator Magnentius seine Herrschaft vor allem mit der Botschaft der Freiheit zu legitimieren versuchte. Beide Vorträge bestachen durch quellennahe, glasklare Argumentation. Die Zuhörer waren aus Osnabrück, Oldenburg, Bremen und Bielefeld angereist. Harmonische Atmosphäre, geistreiche und intelligente Vorträge, engagierte Diskussion („mit Verve“): Vechta lebt, die Alte Geschichte nicht minder.

Internationaler althistorischer Workshop "Religion und Loyalität" (22.-23.05.2025)

Am 22. und 23.5. veranstaltete das Fach Geschichtswissenschaft den internationalen althistorischen Workshop „Religion und Loyalität“ in der Landesbibliothek Oldenburg. Vier Kolleginnen und Kollegen der Universitäten Savoie/Mont Blanc, Trier und Oldenburg präsentierten und diskutierten laufende Forschungsprojekte mit zehn Studierenden aus Vechta und weiteren sieben von den Universitäten Oldenburg, Osnabrück und Hamburg. Die Impulsvorträge setzten bereits Maßstäbe, indem bisher unpublizierte oder kaum erörterte Erkenntnisse in den Raum gestellt wurden. Daraus folgten rege, durchweg produktive Diskussionen in der zweiten Sektion. Laurent Guichard (Chambéry) leitete eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Hinwendung des Kaisers Konstantin zum Christentum beschäftigte, Patrick Reinard (Trier) – via Zoom zugeschaltet – band ‚seine‘ Studierenden in neueste, auch papyrologische Überlegungen zum jüdischen Diaspora-Aufstand ein, Antonietta Castiello (Oldenburg) arbeitete mit ihrer Gruppe an Identitätsmarkern palmyrenischer Auswanderer und Peter von Danckelman, ebenfalls von der Carl von Ossietzky-Universität, blickte auf römische Soldaten, und inwiefern sie sich in Palmyra integrieren konnten. Die abschließenden Präsentationen der Studierenden bündelten die Ergebnisse der Arbeitsphase zu einem stimmigen Gesamtbild, dem wieder teils rege Diskussionen folgten. Nicht zuletzt war die Landesbibliothek Oldenburg ein großartiger Tagungsort, an dem der Workshop sehr gastfreundlich empfangen worden war und wo wir engagiert umsorgt wurden. Kein Zweifel, dass hier ‚Universitas‘ zu besichtigen war: die umfassende Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. So sollte es immer sein.

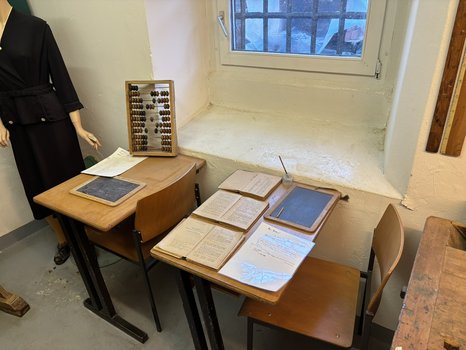

Projekt zum historischen Strafvollzug in Vechta

Eine Zusammenarbeit der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta, der Geschichtswissenschaft an der Universität Vechta und des Industriemuseums Lohne

Am vergangenen Freitag haben Vertreterinnen und Vertreter der Didaktik der Geschichte sowie der Neueren und Neuesten Geschichte der Universität Vechta, der JVA für Frauen und des Industriemuseums Lohne ein Kooperationsprojekt vorgestellt: Es geht um eine Aufarbeitung der Vechtaer Gefängnisgeschichte zwischen 1816 und 1945.

Im Mai 2024 trafen sich auf Anregung von Dr. Katharina Tebben, Leiterin der JVA für Frauen in Vechta, erstmals Vertreterinnen und Vertreter der Didaktik der Geschichte sowie der Neueren und Neuesten Geschichte unter der Leitung von Prof. Dr. Eugen Kotte und der Justizvollzugsanstalt, um Möglichkeiten der Auswertung von Materialien und Sachgegenständen im Geschichtskeller der JVA zu erörtern. Maßgeblich durch das intensive Engagement von Friedrich Grüterich, ehemals Mitarbeiter der JVA, wurden in den Kellerräumlichkeiten Lagepläne, Fotografien und Sachgegenstände von Werkzeugen über historische Anstaltspläne bis hin zu Uniformen gesammelt und ausgestellt, die zunächst über Jahre Besucherinnen und Besuchern der JVA gezeigt wurden. Sie dokumentieren auf äußerst anschauliche Weise die Alltagsabläufe der Gefangenen seit Umwidmung des früheren Franziskanerklosters im Jahre 1816 zu einem Zuchthaus (überwiegend für Männer) bis hinein in die Nachkriegszeit.

Im Nachgang entwickelten Prof. Dr. Michael Hirschfeld und Prof. Dr. Eugen Kotte ein Projektseminar zur Erfassung und Kategorisierung der zahlreichen gegenständlichen und fotografischen Quellen aus der Geschichtssammlung der JVA und stellten diese Konzeption im September 2024 dort der Anstaltsleitung vor. Von Seiten der JVA beteiligte sich Dr. Martin Hölzen an der Planung. Die Beschäftigung mit der Sammlung soll dem Ziel einer für den Herbst 2026 geplanten Ausstellung im Industriemuseum Lohne dienen. Am 23. Mai 2025 trafen sich Studierende, JVA-Verantwortliche, die beiden Museumsvertreter Raphael Schmitt und Benno Dräger und die federführenden Historiker der Universität Vechta, um den Gesamtbestand der Sammlung zu erheben. Das Projektseminar wird als Veranstaltung des laufenden Sommersemesters angeboten; ein Nachfolgeseminar im Wintersemester 2025/2026 wird dann die Ausstellung genauer vorbereiten.

Die Ausstellung im Industriemuseum Lohne wird dem Betrieb und der Erweiterung der Haftanstalten in Vechta sowie dem Alltag ihrer Insassinnen und Insassen gewidmet sein und soll Ende September 2026 eröffnet werden. Begleitend ist ein Katalogband geplant.

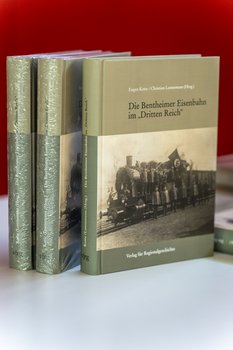

Abschluss eines vierjährigen Forschungsprojekts: Buchvorstellung in Bad Bentheim

Im März 2021 startete die Bentheimer Eisenbahn AG in Kooperation mit der Universität Vechta ein Forschungsprojekt zu Aufgaben und Verwicklungen der Eisenbahngesellschaft unter der Herrschaft des Nationalsozialismus. Die Leitung des Projekts übernahmen Prof. Dr. Eugen Kotte von der Universität Vechta und Christian Lonnemann, Leiter des Kreis- und Kommunalarchivs des Kreises Grafschaft Bentheim in Nordhorn. Von besonderem Interesse waren sowohl politische Affinitäten in der Führung wie auch Belegschaft der mehrheitlich landkreiseigenen Bentheimer Eisenbahn, deren Strecke vom westfälischen Gronau bis in das niederländische Coevorden führte, als auch Aufgaben und Funktionen, die das Verkehrs- und Transportunternehmen in der Zeit des „Dritten Reiches“ erfüllte – z. B. Häftlingstransporte und Zwangsarbeiterrekrutierung. Auch die Auswirkungen der NS-Verkehrspolitik sowie kriegsbedingte Beeinträchtigungen wie beispielsweise Bombardierungen wurden in den Blick genommen. Gleich mehrere Beiträge in dem nun erschienenen Sammelband beleuchten auch das Kriegsende, etwa in Hinblick auf die erst sehr spät erfolgenden Öltransporte und die kurzzeitig existenzielle Bedrohung des Unternehmens nach dem Einmarsch alliierter Truppen. Auch die Verbindung der Bentheimer Eisenbahn in die Niederlande, welche nach dem deutschen Überfall 1940 zwar weitgehend ruhte, aber vor dem Krieg (auch mit Blick auf Flüchtlinge) und nach Kriegsende (allerdings zunächst nur noch im Güterverkehr) von hoher Bedeutung war, wird beleuchtet.

Ausgangspunkt des Projekts war der Vorschlag des Gildehausers Wilhelm Hoon zur Erforschung der Kindertransporte nach der Reichspogromnacht 1938, die größtenteils über den damaligen Reichsbahnhof Bentheim Richtung Niederlande liefen. Untersuchungen zu Deportationen aus dem Polizeilichen Durchgangslager Westerbork (in den besetzten Niederlanden) zeigten, dass auch Deportationszüge der Reichsbahn in die Konzentratioinslager ihren Weg über den Reichsbahnhof Bentheim nahmen. Die wichtige Bedeutung dieses deutschen Grenzbahnhofs, erst seit 2016 im Besitz der Bentheimer Eisenbahn, wurde in den die Projektergebnisse darstellenden Sammelband integriert.

Der von den beiden Projektleitern herausgegebene Sammelband wurde nun am 5. April in Bad Bentheim vorgestellt. Nach umfangreichen Recherchen mit Hilfe verschiedener Archivseminare der Universität Vechta, in denen ca. 150 Studierende Archivalien aus Bundes-, Landes-, Kommunal- und Spezialarchiven wie dem Jüdischen Museum Berlin sichteten, digitalisierten, kategorisierten und überblicksweise ordneten, entstanden zwölf wissenschaftliche Beiträge zu unterschiedlichen Aspekten der Geschichte der Bentheimer Eisenbahn unter der NS-Herrschaft. Diese wurden verfasst von niederländischen und deutschen Autoren aus verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen und aus der Grafschaft Bentheim selbst. Eisenbahnvorstand Joachim Berends betonte, dass der Sammelband die Schließung einer Lücke in der Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte darstellt, Landrat Uwe Fietzek würdigte die Bedeutung des Bandes für Region und Landkreis. Im Anschluss wurden mit den Herausgebern und zwei Autorinnen Schwierigkeiten, Grundlagenforschungen und wichtige Einzelergebnisse des Projekts in zwei durch den stellvertretenden Chefredakteur der Grafschafter Nachrichten Steffen Burkert geleiteten Gesprächen erörtert. Aufgelockert wurde die gelungene Veranstaltung durch Musikeinlagen des Streichquartetts der Nordhorner Musikschule.

Radiobericht der Ems-Vechte-Welle

Kurzexkursion der Alten Geschichte zum Harzhorn und an die Universität Göttingen (20.-21.1.2025)

Die vom Kollegen Martin Lindner (Georg-August-Universität Göttingen) brillant organisierte Tour d‘horizon bot Einblicke in altertumskundliche Spezialbereiche. Die Bezirksarchäologin Petra Lönne führte die Vechtiaten am 20.1. über das römisch-germanische Gefechtsfeld am ‚Harzhorn‘ im Landkreis Northeim und erzählte von der Genese der Ausgrabung, die in ihrer persönlichen Verantwortung lag. Tags darauf öffneten einige Abteilungen der Uni Göttingen für Vechta ihre Pforten. Daniel Graepler präsentierte in einem souveränen Parforceritt durch die Jahrhunderte die von ihm kustodierte archäologische Sammlung. Andreas Effland zeigte mit Witz und Instinkt die Schätze der ägyptologischen Abteilung. Immo Heske ließ die Ur- und Frühgeschichte lebendig werden und gab wertvolle didaktische Hinweise. Martin Lindner, unterstützt von Carolin Pilz und Julia Koschate, präsentierte ‚sein‘ riesiges Filmarchiv. Im Zentrum der Abendgestaltung stand eine Vorführung des künstlerisch sehr wertvollen Streifens ‚Vampire gegen Herakles“, der alle griechischen Mythen in 84 Minuten unterzubringen verstand und durch geistreiche Dialoge bestach. Herakles: „Wie geht‘s, Theseus?“ „Danke.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Vortrag der ukrainischen Gastdozentin Dr. Nataliya Yashchyk zur Citizenship Education in der Ukraine

Am Montag, den 13.01.2025 wird Frau Dr. Nataliya Yashchyk, Dozentin der Germanistik an der Wolodomyr-Hnatjuk-Universität in Ternopil (Ukraine), im Hörsaal Q15 um 10 Uhr auf Einladung von Prof. Dr. Eugen Kotte einen Vortrag zum Thema "Geschichte und aktueller Stand der Citizenship Education in der Ukraine" halten. Frau Yashchyk studierte an der Wolodomyr-Hnatjuk-Universität in Ternopil und wurde 2007 vom ukrainischen Bildungsministerium für eine Studienarbeit im Bereich "Romanische und germanische Sprachen und Literatur" mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Sie promovierte 2014 in der Germanistik an der Taras-Schewtschenko-Universität Kiew mit einer Dissertation zu deutschen Ethnosymbolen. Zu ihren Forschungsfeldern jenseits eng umrissener Felder ihrer Disziplin zählen u. a. die Friedenspädagogogik und die Citizenship Education.

Zum Vortrag von Frau Dr. Yashchyk sind alle Interessierten aus der Vechtaer Hochschulöffentlichkeit herzlich eingeladen.

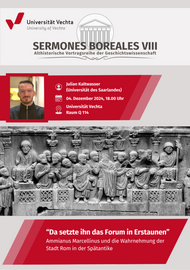

SERMONES BOREALES VIII - Althistorische Vortragsreihe der Geschichtswissenschaft

04.12.2024

„Da setzte ihn das Forum (…) in Erstaunen“ – Ammianus Marcellinus und die Wahrnehmung der Stadt Rom in der Spätantike

Vortrag von Julian Kaltwasser (Universität des Saarlandes)

4.12.24, Uni Vechta, Raum Q114

Rom, einst politisches Kraftzentrum des Imperiums, ist in der Spätantike immer noch ideeller Mittelpunkt eines sich verändernden Reichs. Bei seinem von Ammianus Marcellinus beschriebenen Einzug (adventus) will Constantius II. (337-361) die urbs zur Bühne und zum Repräsentationsrahmen seiner politischen Ambitionen machen. Doch Rom zeigt dem Kaiser gewissermaßen Grenzen auf, indem es ihn in seinen Bann zieht. Die architektonische wie historische Wucht der Stadt am Tiber bildet die Bühne des adventus eines christlichen Kaisers wie auch die des Vortrages.

Fast 30 Zuhörer in Vechta und weitere zehn im virtuellen Raum erlebten einen faktenreichen, präzisen und bestens konzipierten Vortrag von Julian Kaltwasser (Universität des Saarlandes). An einem sehr schönen Abend bewiesen die gut vertretene althistorische Community und zahlreiche Unterstützer aus der Neuen Geschichte, dass die Geschichtswissenschaft in Vechta sehr lebendig ist. Vielen Dank an den Referenten, der versprochen hat wiederzukommen.

Workshop mit dem NLA zum Thema "Stand und Perspektiven der psychiatriehistorischen Forschung und Überlieferung in Niedersachsen"

24. und 25. Oktober 2024

Anmeldung bis zum 14. Oktober 2024 unter: tagung@nla.niedersachsen.de

Das Mittelalter und seine Wahrnehmung im 19. Jahrhundert:

Eine historische Exkursion ins Rheinland

In den letzten zwei Jahrzehnten ist in publikumsträchtigen Medienformaten wie auch in der Forschung erneut und verstärkt die Rezeption der Geschichte und Architektur des Mittelalters in der Moderne, v. a. im 19. und 20. Jahrhundert in den Fokus geschichtswissenschaftlicher Experten wie auch geschichtsinteressierter Laien gerückt. Einen prominenten Platz nimmt dabei die Beschäftigung romantischer Schriftsteller und Künstler, aber auch von diesen beeinflusster Architekten und Bauherren mit dem Mittelrhein und seiner Burgenlandschaft ein.

Inwiefern die romantische „Vision des Mittelalters“, die ihre auch heute noch feststellbaren literarischen, bildnerischen und architektonischen Spuren hinterließ, dabei trotz aller auch im 19. Jahrhundert bereits vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und architektonischen Quellen zutiefst im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert empfundene und verfolgte politisch-gesellschaftliche Ideen, Sehnsüchte, Erwartungen und Hoffnungen reflektierte, soll auf der von Prof. Dr. Eugen Kotte und Hannah Sandstede, M. A. geleiteten knapp einwöchigen historischen Exkursion ins Rheinland vom 6. bis zum 9. August 2024 erkundet werden.

Dabei werden nicht nur die die romantische Schwärmerei beflügelnden Höhenburgen oberhalb des Rheins (z. B. die militärisch nie zerstörte Marksburg oder die Burg Rheinfels) und der Mosel (Burg Thurant, Burg Eltz) als architektonische Zeugen einer ganz anderen historischen Realität in Augenschein genommen, sondern auch der Rhein in seinen nicht nur im Mittelalter besonders wichtigen Funktionen in militärischer wie ökonomischer Hinsicht beleuchtet (Festung Ehrenbreitstein, Pfalz bei Kaub). Die romantische Vision vom Mittelalter indes wird besonders greifbar im durch Friedrich Wilhelm IV. neu gestalteten Schloss Stolzenfels, das in scharfem Kontrast zu der aus dem Mittelalter überkommenen, direkt gegenüberliegenden Burgruine Lahneck besonders gut analysiert werden kann, aber natürlich auch in der vielfach in der romantischen Dichtung und von ihr beeinflussten literarischen Texten thematisierten Loreley, an der der schriftstellerische Beitrag zur Romantisierung des Mittelrheins thematisiert werden soll. Wie die in der Romantik bereits wirksamen, später in der Revolution 1848 verfolgten und schließlich im Kaiserreich amputierten politischen Ideale des sich im 19. Jahrhundert emanzipierenden Bürgertums im symbolisch gedeuteten Zusammenfluss von Rhein und Mosel mit dem Rheinland verbunden wurden und letztlich in einen destruktiven Nationalismus abrutschten, soll die Erkundung und Besprechung des Kaiser Wilhelm-Denkmals am Deutschen Eck erhellen.

Die Exkursion wird als verpflichtende Lehrveranstaltung eines Moduls angeboten; der Exkursionsbeitrag beträgt 265 Euro. Die Anmeldung zur Exkursion ist verbindlich!

BIP ‚Mythical Thrace‘

01.07. bis 05.07.2024

Studierende der Alten Geschichte unserer Universität haben vom 1.7. bis 5.7.24 an einem Blended Intensive Program der Universität Thrakien im nordgriechischen Alexandrupolis teilgenommen.

Die von der Demokritos-Universität ausgerichtete Veranstaltung besuchten insgesamt 39 Studierende von zwölf Universitäten aus 8 europäischen Ländern, darunter die Universität des Saarlandes, die Universität Innsbruck und die Università Federico II (Neapel). In einem außerordentlich vielseitigen Programm wurden nicht nur antike Mythen vorgestellt, sondern anhand wichtiger Frauengestalten auch der Gender-Aspekt des Mythos diskutiert, seine interdisziplinäre Bedeutung beleuchtet und seine Rezeption in Musik und Film vorgestellt. Zwischen den Workshops gab es verschiedene Gelegenheiten zu Exkursionen in die geschichtsträchtige Umgebung von Alexandrupolis, z.B. zu der Insel Samothrake und zu der Ausgrabung in Mesembria-Zone. Reizvoll war auch das Abendprogramm, das unter anderem eine dionysische Weinverkostung, eine Vorführung traditioneller Tänze und einen Kinobesuch mit dem ikonischen Streifen ‚Orfeu Negro‘ von Marcel Camus aus dem Jahr 1959 zu bieten hatte.

Der Historiker und Friedensforscher Liu Cheng von der Universität Nanjing spricht über Weltkriegszerstörungen, Traumatisierungen und Aufarbeitungen

Am 13.06.2024 wird Prof. Dr. Liu Cheng, Professor für Peace Studies an der renommierten chinesischen Universität Nanjing, über die Zerstörungen während des Zweiten Weltkrieges in Nanjing, Dresden, Coventry, Warschau und Hiroshima sprechen, die Traumatisierungen in den Bevölkerungen erörtern und die Aufarbeitung der furchtbaren Kriegsereignisse thematisieren. Herr Prof. Liu Cheng, der einen UNESCO-Lehrstuhl leitet, ist Gast des hiesigen Friedensforschers Prof. Dr. Egon Spiegel (Kath. Theologie) und spricht in der Seminarveranstaltung von Prof. Dr. Eugen Kotte (Didaktik der Geschichte / Neuere und Neueste Geschichte). Die Veranstaltung beginnt um 14:15 Uhr im Raum J 12 (Füchtelerstraße 72, Eingang an der Waldseite, Füchteler Straße). Eingeladen sind alle interessierten Mitglieder und Angehörigen der Universität.

Besuch von Studierenden der Alten Geschichte in der Etrusker-Ausstellung ‚Gründer Roms‘ im Landesmuseum in Hannover

25.04.2024

Dr. Daniel Neumann, Kurator im Landesmuseum Hannover, führte eine Gruppe von 20 Studierenden aus Vechta durch die von ihm konzipierte Ausstellung ‚Gründer Roms‘. Die ausgewählten, erstmals nördlich der Alpen gezeigte Schätze aus dem Museo Nazionale Etrusco in Rom zeigten die herausragende Goldschmiedekunst und Keramik der Antike. Die Studierenden konnten erfahren, wie weit die Handelsbeziehungen in der Bronze- und frühen Eisenzeit bereits reichten und wie sich die Hochkulturen der Etrusker und Griechen vernetzten und beeinflussten. Des Weiteren erlaubte die Führung durch die Ausstellung auch faszinierende Einblicke in die Sammlungstätigkeit und Antikenbegeisterung des 19. Jahrhunderts.

Historische Exkursion: Antike Stätten in Griechenland

26.03. bis 06.04.2024

Das Land der Griechen mit der Seele suchen

Zehn Studierende der Universität Vechta reisten vom 26.3. bis 6.4.2024 von Athen durch die mittelgriechischen Landschaften Böotien und Phokis über die Halbinsel Peloponnes bis nach Nafplio und wieder zurück nach Athen. Es gab dabei eine Fülle von Eindrücken zu verarbeiten, darunter die majestätische Akropolis, das Wahrzeichen Athens, dann die Ruinen des antiken Delphi, das sich 700 Meter über dem nahen Meer erhebt, die idyllische Stätte des Zeusheiligtums in Olympia, Mykenes kyklopische Mauern und der malerisch an der Südspitze Attikas gelegene Poseidontempel von Sounion. Neben diesen Highlights einer klassischen Bildungsreise rundeten viele weniger bekannte und seltener besuchte Stätten das faszinierende Panorama ab, wie etwa der Apollontempel im einsamen Bassai, das pittoreske Andritsäna oder Nemea, wo Herakles die Bauern von dem gewaltigen Löwen befreit haben soll, und das mysteriöse Eleusis.

Die altertumskundliche Exkursion hatte Georg Müller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Geschichtswissenschaft, in Kooperation mit den Instituten für Alte Geschichte und Klassische Philologie der Universität des Saarlandes organisiert. Beim Besuch der großartigen archäologischen Stätten wurde die griechische Geschichte von der Bronzezeit bis in die römische Epoche sicht- und erfahrbar. Die bedeutenden archäologischen Museen in Athen, Delphi und Olympia boten darüber hinaus Einblicke in über 150 Jahre altertumskundlicher Sammlungstätigkeit und damit internationaler Wissenschaftsgeschichte. Durch die außerordentlich harmonische, um nicht zu sagen freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Saarbrücker Kollegen konnten unsere Vechtaer Studierenden zugleich von der wissenschaftlichen Expertise der Professoren Schlange-Schöningen und Kugelmeier profitieren und Einblicke in die Arbeitsweise von Nachbardisziplinen erhalten.

Am schönsten war letztlich aber doch zu sehen, wie aus zwei Gruppen eine wurde, eine Gemeinschaft der Lernenden und Lehrenden sich bildete, „Universität“ im besten Sinne; wie eifrig diskutiert wurde und gelacht, referiert wurde und gepicknickt, nachgefragt wurde und im Meer gebadet. Den lautesten Applaus gab es sicher, als Max Schwarz aus Vechta beim interdisziplinären, Bundesländer und Generationen übergreifenden Stadionlauf in Olympia als erster die Ziellinie überquerte.

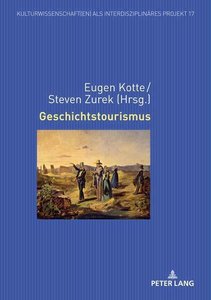

Deutsche und österreichische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen das Phänomen des Geschichtstourismus

Aus den Vorträgen der einzigen Ringvorlesung der Universität Vechta, die im Wintersemester 2021/2022 während der Corona-Pandemie unter erheblichen Schutzvorkehrungen zumindest zum Teil in Präsenz stattfinden konnte, wurde durch die Veranstalter Prof. Dr. Eugen Kotte und Steven Zurek aus dem Fachgebiet der Neueren und Neuesten Geschichte ein Sammelband konzipiert, der am Jahresende 2023 erschienen ist. In interdisziplinärer Zusammenarbeit von Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Fächer an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland entstand ein Band, in dem nicht nur die Entwicklung des modernen Geschichtstourismus beleuchtet wird, sondern auch dessen Strategien und Medien näher untersucht werden. Dabei werden nicht nur geschichtstouristische Authentizitätsverheißungen und Zeitreiseversprechungen einer kritischen Prüfung unterzogen, sondern auch die mit Geschichtstourismus verbundene Inszenierung und Kommodifizierung von Geschichte aufgedeckt. Geschichtstouristische Narrative werden für Grenzregionen thematisiert, und auch das Verhältnis von Erlebniserwartung und Bildungsanspruch der Konsumentinnen und Konsumenten wird untersucht. Aus raumplanerischer Perspektive wird der Geschichtstourismus in seinem Entwicklungspotenzial für die aufgesuchten Regionen beleuchtet, und unter neueren kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkten, die dem Nachhaltigkeitspostulat in ökonomischer, sozialer und ökologischer Perspektive Rechnung tragen, werden integrativ-partizipative Modelle entwickelt, die auf Aushandlungsprozessen der beteiligten Gruppen (Initiator/inn/en, Besucher/inne/n und Bewohner/inne/n) beruhen. Der aus derart gestalteten geschichtstouristischen Angeboten entstehende didaktische Nutzen für Fächer der historisch-politischen Bildung an Schulen wie auch im Hochschulbereich wird ebenfalls in dieser Publikation erörtert.

Tagung: Mission und frühes Christentum zwischen Ems und Weser

26. bis 27.01.2024

Die Tagung findet aufgrund des Bahnstreiks digital statt. Interessierte können gerne den Link zur Tagung bei Frau Marie Dierkes anfragen.

Colloquium Chaucense in Vechta

19.01.2024

Lehrende und Studierende der Alten Geschichte von den Universitäten Vechta, Bremen, Oldenburg und Osnabrück trafen sich zum traditionsreichen Colloquium Chaucense in Vechta. Die intensiv diskutierten Vorträge bildeten schlaglichtartig die zeitliche Bandbreite der Disziplin vom archaischen Griechenland bis zur Spätantike ab und spannten geographisch einen weiten Bogen von Rom bis ins ferne Georgien. Mandy Brandt, Absolventin der Universität Vechta (Bachelorarbeit in Alter Geschichte) und zur Zeit Doktorandin an der Universität Innsbruck, sprach zum Körper in der frühgriechischen Lyrik. Ihre Ausführungen, die von einem diskursiven Modell ausgingen, gaben einen plastischen und aspektreichen Eindruck davon, wie Dichter:innen über den Körper schrieben. Frau Brandt zeigte dies beispielhaft an der Kleidung, an erotischen Techniken und an Vergleichen des menschlichen Körpers mit dem von Tieren. Danach sprach Tom Bennet Bauer, Student der Alten Geschichte in Oldenburg. Er skizzierte in seinem Vortrag die Bedeutung des Phänomens auctoritas in der Politik der römischen Republik und der Kaiserzeit, d.h. inwiefern individuelle Qualitäten neben den Kompetenzen des Amts für den politischen Erfolg ausschlaggebend waren. Herr Bauer präsentierte work in progress, denn seine Überlegungen waren Teil einer auch von Georg Müller betreuten Masterarbeit. Den Abschluss des Colloquiums bildete ein scharfsinniger Vortrag von Prof. Dr. Tassilo Schmitt von der Universität Bremen über das Amt des iberischen pitiaxsi. Er führte den überzeugenden, eng an armasischen, griechischen und lateinischen Quellen orientierten Nachweis, dass im antiken Georgien der Kaiserzeit persischer Einfluss institutionell verankert war.

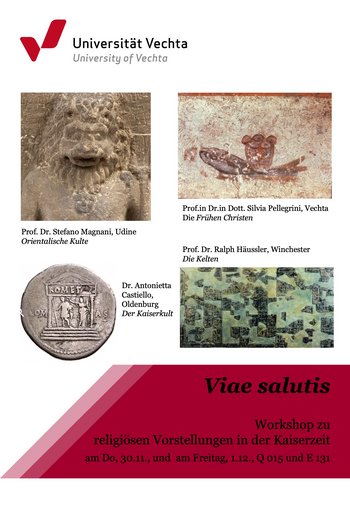

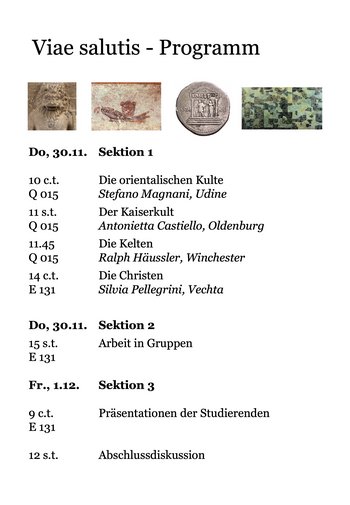

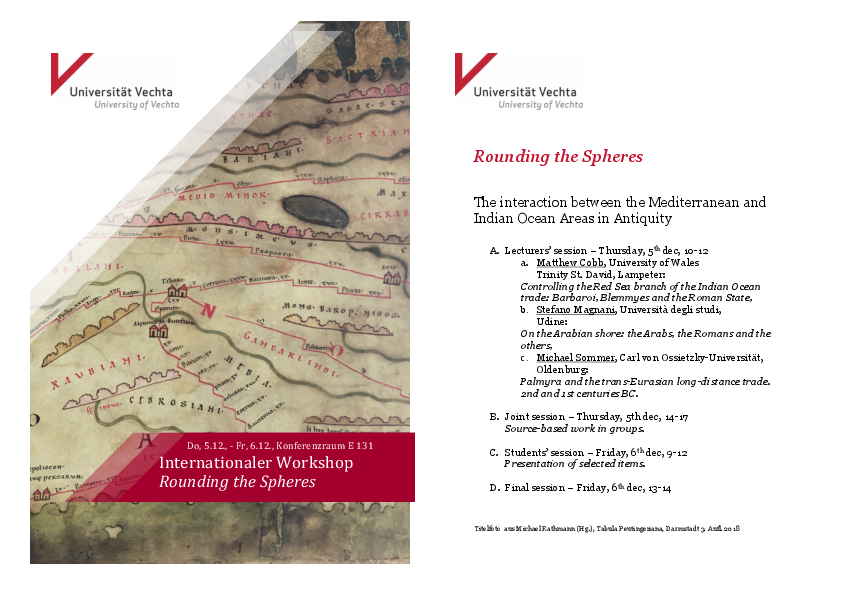

Internationaler workshop Viae salutis – Religiöse Vorstellungen in der römischen Kaiserzeit

30.11. bis 01.12.2023

Am 30.11. und 11.12. fand in der Universität Vechta der internationale Workshop "Viae salutis – religiöse Vorstellungen in der römischen Kaiserzeit" statt. Georg Müller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachs Geschichtswissenschaft, hatte vier Expert*innen aus Italien, Großbritannien und Deutschland gebeten, den Vechtaer Studierenden die religiöse Vielfalt der antiken Mittelmeerwelt näher zu bringen und ihnen die Gelegenheit zu geben, auch eigene Standpunkte unter Anleitung auszuarbeiten und zu präsentieren. Bei der Veranstaltung waren auch Teilnehmende von der Universität Osnabrück und Zuhörer*innen von der Universität Bremen dabei.

Am Anfang des Workshops standen Impulsreferate der Gäste: Prof. Dr. Stefano Magnani von der Università degli studi in Udine sprach zum Thema „Orientalische Kulte“ und konnte zeigen, dass die in der Wissenschaft über Jahrzehnte kolportierten Muster von einem Antagonismus mysteriöser "östlicher" und rational geprägter "westlicher" Kulte aufgegeben werden müssen. Zudem sei die fortschreitende Integration der "römischen" Welt auch im Wandel religiöser Praktiken und Ideen zu erkennen. Die ursprünglich aus dem Osten stammenden Kulte seien erst im Zuge ihrer Verbreitung weiter im Westen zu dem geworden, was sich in den Quellen darüber finden lässt. Dr.in Antonietta Castiello von der Universität Oldenburg trug anschließend ihre Gedanken zum Kaiserkult vor. Sie wies nach, dass dieser als Mittel der Kommunikation zwischen der Zentrale und der Peripherie des Reichs diente und daher ebenfalls stetiger Anpassung unterworfen und an die jeweiligen Bedürfnisse der Provinzen angepasst war. Im dritten Vortrag ging es um die "Kelten", deren Siedlungsgebiete sich vom heutigen Spanien über den gallischen und südgermanischen Raum bis nach Britannien erstreckten. Prof. Dr. Ralph Häußler von der University of Winchester, der dich per Videokonferenz hinzuschaltete , legte großen Wert auf die Pluralität der als keltisch bezeichneten Kulturen und warnte eindringlich davor, eine einheitliche ‚keltische Religion‘ zu postulieren. Auch sei die Quellenlage für die frühere Zeit sehr dürftig und die römische Prägung (interpretatio Romana) der späteren Zeugnisse unbedingt zu berücksichtigen, wenn man den Charakter indigener Kulte ermitteln wolle. Er wies schließlich nach, dass die Vorstellung, die Kelten seien mehr als etwa die Römer Anhänger einer "Naturreligion" gewesen, einer Überprüfung nicht standhält. Prof.in Dr.in Dott. Silvia Pellegrini vom Institut für katholische Theologie der Universität Vechta schloss die Reihe der Vorträge mit einer "Tour d’horizon" über die Frühen Christen ab. Sie legte Wert darauf, dass die damalige Umwelt nur sehr geringe Kenntnisse von der neuen Religion gehabt habe und dass auch für die Identität der Christen deren Beziehung zum Judentum ebenso konstitutiv gewesen sei wie die Diasporasituation in kleinen "Hausgemeinden". Am Nachmittag wurden die Thesen der Expert*innen in getrennten Arbeitsgruppen am Quellenmaterial diskutiert. "Den Abschluss des Workshops bildeten dann Präsentationen der Studierenden, die auf durchweg sehr hohem Niveau Einzelaspekte beleuchteten", fasste es Müller zusammen. "Das Highlight war dabei das Referat der Gäste aus Osnabrück: eine glänzende Analyse der schwierigen Situation des zweiten Kaisers Tiberius, der auch den Kaiserkult von seinem vergöttlichten Vorgänger Augustus geerbt hatte.

Kooperationen mit Gedenkstätten im niederländisch-deutschen Grenzgebiet

Im Wintersemester 2023/24 findet an der Universität Vechta im Fachgebiet Neuere und Neueste Geschichte unter der Leitung von Prof. Dr. Eugen Kotte und in Verbindung mit dem Kreis- und Kommunalarchiv der Grafschaft Bentheim in Nordhorn eine Veranstaltung unter dem Titel „Gedenken in Grenzräumen“ statt. Intendiert ist ein vergleichender Blick auf Motive, Konzepte und Zielrichtungen des Gedenkens in den Niederlanden und in Deutschland, der in die Frage einmünden soll, inwiefern das Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus, die weit über die Grenzen des Deutschen Reiches an zahlreichen Orten verübt wurden und deren Opfer aus den unterschiedlichsten Ländern stammten, durch internationale Perspektiven und grenzüberschreitende Kooperationen intensiviert und belebt werden kann, um größere Wirksamkeit in der Wahrnehmung und Beurteilung aktueller Entwicklungen und Ereignisse zu entfalten.

Im Rahmen dieser Veranstaltungen besuchen Studierende die Gedenkstätten Kamp Westerbork (NL) und Esterwegen, die im niederländisch-deutschen Grenzgebiet die unmenschliche Behandlung und Entwürdigung der Opfer und die menschenverachtende Betätigung von Täterinnen und Tätern dokumentieren und ins Bewusstsein der Gegenwart zu heben bemüht sind. Gerade hinsichtlich jüngster terroristischer Untaten und kriegerischer Auseinandersetzungen sowie erneut aufflammender und artikulierter Aversion gegen Menschen anderer religiöser Überzeugung, aber auch differenter sexueller Orientierung, sich unterscheidender Hautfarbe oder abweichender nationaler Herkunft kann und sollte diese Gedenkarbeit mahnend und bewusstseinsbeeinflussend wirken. Die beiden Gedenkstätten haben für die Studierenden aus Vechta Programme mit unterschiedlichen Versatzstücken entwickelt, die eine tätige Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nationalsozialisten nicht einfach nur in geschichtskulturellen Institutionen, sondern an den historischen Orten des Geschehens ermöglichen.

Zusätzlich wird das Dokumentationszentrum Maczków / Haren aufgesucht, das der Zeit polnischer Bevölkerung (Displaced Persons) in der Stadt Haren gewidmet ist, der die deutsche Bevölkerung zwischen 1945 und 1948 weichen musste. In der erst seit drei Jahren existenten Einrichtung besteht die Bemühung insbesondere des Leiters PD Dr. Rüdiger Ritter darin, diese historisch wohl unikalen Geschehnisse multiperspektivisch unter Einbindung polnischer, niederländischer, britischer und deutscher Sichtweisen aufzuarbeiten.

Die Veranstaltung „Gedenken in Grenzgebieten“ steht in Verbindung mit dem Forschungsprojekt „Die Bentheimer Eisenbahn im Dritten Reich“, an dem als Autor/inn/en auch José Martin vom Herinneringscentrum Kamp Westerbork und Martin Koers, Leiter der Gedenkstätte Esterwegen, beteiligt sind.

Zum Mythos der „Weserfestung“ – Historische Exkursion 2023

Die diesjährige Exkursion der Geschichtswissenschaft an der Universität Vechta unter der Leitung von Prof. Dr. Eugen Kotte und Hannah Sandstede, M.A. (beide Didaktik der Geschichte / Neuere und Neueste Geschichte) führt vom 8. bis zum 11. August – ganz in der Spur derartiger Veranstaltungen seit 2009 – in eine geschichtliche Landschaft, die der Landeshistoriker Albert von Hoffmann kurz nach dem Ende des Kaiserreichs, deutlich beeinflusst von nationalistisch zugespitzten Geschichtsdeutungen, zusammen mit den benachbarten Gebirgen als „Weserfestung“ deklarierte, durch die in der Vergangenheit für Deutschland bedrohliche Gefahren abgewehrt worden seien. Mit dem Besuch des Kaiser-Wilhelm-Denkmals an der Porta Westfalica wird die geschichtspropagandistisch untermauerte Grundlinie, aus der sich derartige Deutungen nährten, erhellt; gleichzeitig symbolisiert dieses Denkmal das Verhältnis von Reich und Region in der Zeit des Wilhelminismus. Komplementär zur nationalistischen Vereinnahmung der Geschichte zeigte sich die föderalistisch-territoriale Grundstruktur deutscher Staatsgebilde in den Landesherrschaften, die im Weserbergland unter anderem durch die Dynastie Schaumburg-Lippe von ihrer Residenz Schloss Bückeburg ausgeübt wurde, die ebenfalls ein Exkursionsziel bildet. Mit den im Weserbergland verbreiteten fantastischen Erzählungen werden die Teilnehmer/innen der Exkursion in Hameln konfrontiert, das mit dem „Rattenfänger“-Märchen wichtiger Bestandteil der Deutschen Märchenstraße ist. Fantasievolle Erzählungen ranken sich auch um den „Lügenbaron“ Hieronimus Carl Friedrich von Münchhausen, dem die Exkursionsteilnehmer/innen in seinem Geburtsort Bodenwerder nachspüren werden. Alltagsgeschichte wird der Schwerpunkt im Museum Schloss Bevern sein, das von einem Vorfahren Münchhausens errichtet und dann von einer zweiten landesherrlichen Familie, den welfischen Herzögen von Braunschweig-Lüneburg, erworben wurde. Der schon hier beeindruckende Baustil der Weserrenaissance wird noch eindrucksvoller am Beispiel des Schlosses Hämelschenburg erkundet. Ein ganz anderer historischer Bereich, die Bädergeschichte, hat sich indes besonders augenfällig im alten Kurbad Pyrmont niedergeschlagen, das ebenfalls Ziel der Exkursion sein wird. Mit Stadthagen wird gegen Ende der Exkursion eine weitere, ältere Residenz der Schaumburger Landesherren in Augenschein genommen, sodass sich der thematische Kreis der Exkursion etwa dort schließt, wo er eröffnet worden ist.

Die Kosten für die Teilnahme an der Exkursion betragen 296 Euro und müssen bis zum 03.07.2023 spätestens auf dem von der Universität Vechta eingerichteten Exkursionskonto eingegangen sein. Die Anmeldung ist verbindlich, ein Rücktritt von der Exkursion ist danach nicht mehr möglich.

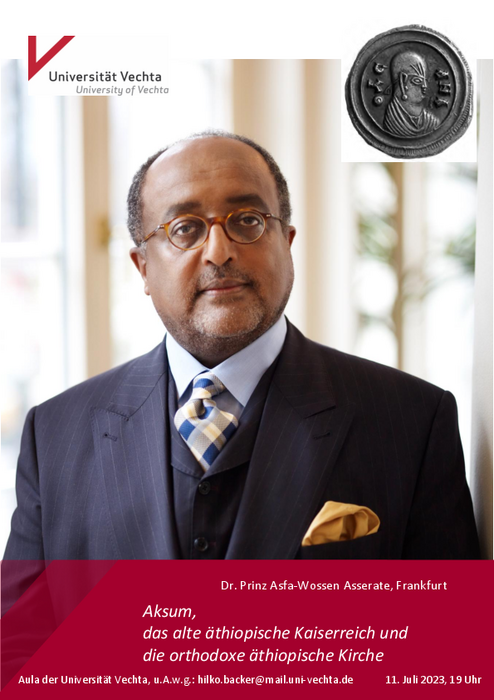

Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate spricht an der Universität Vechta über das Aksumitische Reich

11.07.2023

Auszeichnung für Masterarbeit im Fach Geschichtswissenschaft Lynn Pia Mühlmeister erhielt Förderpreis der Universitätsgesellschaft Vechta

26.06.2023

Mit einer Urkunde und einem Preisgeld in Höhe von € 600,- wurde jetzt die Absolventin des Fachs Geschichtswissenschaft Lynn Pia Mühlmeister ausgezeichnet. Die gebürtige Delmenhorsterin erhielt im Rahmen der feierlichen Verleihung der diesjährigen Förderpreise der Universitätsgesellschaft Vechta in Gegenwart des Präsidiums der Universität aus den Händen des Vorsitzenden der Universitätsgesellschaft Bernd Meerpohl den erstmals verliehenen Sonderpreis für eine regional bedeutsame Arbeit. Mühlmeister, die derzeit ihr Referendariat am Studienseminar Oldenburg und an der Wilhelm von der Heyde-Oberschule in Delmenhorst absolviert, hat sich in ihrer Masterarbeit unter Betreuung von Prof. Dr. Michael Hirschfeld mit der Lehrerinnenbildung in Kaiserreich und Weimarer Republik am Beispiel des Lehrerinnenseminars der Schwestern Unserer Lieben Frau in Vechta beschäftigt. Die im Kulturkampf aus Preußen ausgewiesenen Ordensschwestern hatten im oldenburgischen Vechta Zuflucht gefunden und durch ihr privates Seminar jungen Frauen die damals einzige Möglichkeit einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglicht. Während die Geschichte der Lehrerbildung in Vechta bereits mehrfach wissenschaftlich thematisiert wurde, ist der Aspekt der Lehrerinnenbildung durch die Studie von Mühlmeister erstmals in den Blick genommen worden. Mühlmeister fand heraus, dass die Schwestern Unserer Lieben Frau mit innovativen und für die damalige Zeit modernen Methoden Lehrerinnennachwuchs für die katholischen Volksschulen des Oldenburger Landes, aber auch darüber hinaus, ausbildeten.

Alex Stein erhält den Förderpreis der Universitätsgesellschaft Vechta für eine herausragende Bachelorarbeit.

23.06.2023

Die in der Alten Geschichte von Georg Müller betreute Arbeit befasste sich mit dem Thema "Zur Dynamik politischer Systeme im Kontext des Ionischen Aufstands". Die Jury begründete Ihre Entscheidung u.a. damit, dass es Herrn Stein gelungen sei, die Begegnung ganz verschiedener Völker multiperspektivisch zu beleuchten und die Problematik, die sich aus dem Kontakt unterschiedlicher Kulturen und der Konkurrenz unterschiedlicher politischer Systeme ergibt, zu durchdringen. Er habe zudem trotz schwieriger Quellenlage mustergültig aufgezeigt, wie die im Kampf um die Deutungshoheit letztlich obsiegenden Griechen eben nicht ihr System einfach durchgesetzt, sondern unter dem Einfluss der Nachbarvölker deutlich modifiziert hätten. Dabei habe er sich selbstständig eines soziologischen Modells bedient.

Vechtaer Studierende forschen im Jüdischen Museum Berlin

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Die Bentheimer Eisenbahn im Dritten Reich“, das für die Lehre mit Archiv- und Projektseminaren in den Bereichen Neuere und Neueste Geschichte sowie Didaktik der Geschichte verbunden ist, forschen Studierende der Geschichtswissenschaft an der Universität Vechta unter der Leitung von Prof. Dr. Eugen Kotte in renommierten Institutionen des deutschsprachigen Raums, darunter in Abteilungen des Bundesarchivs (Berlin und Freiburg) und des Niedersächsischen Landesarchivs (Hannover und Osnabrück).

Um dem Aspekt der Kindertransporte nachzuspüren, mit denen nach der Reichsprogromnacht 1938 überwiegend jüdische Kinder in den meisten Fällen über den Bahnhof (Bad) Bentheim und die Niederlande nach Großbritannien verbracht wurden, besuchten nun drei Studierende vom 18. bis zum 21. Juni 2023 gemeinsam mit Prof. Kotte das Archiv des Jüdischen Museums Berlin in der von Daniel Libeskind gestalteten W. Michael Blumenthal-Akademie gegenüber dem Museumsbau. Sie nahmen dort an einem Workshop der Archivarin Franziska Bogdanov teil und beschäftigten sich v. a. mit den Nachlässen ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kindertransporte.

Besuch von Studierenden der Alten Geschichte in der numismatischen Abteilung des August-Kestner-Museums in Hannover.

05.05.2023

Dr.in Simone Vogt, Kuratorin der Münzsammlung, führte eine Gruppe von Studierenden aus Vechta durch die mit insgesamt 100.00 Stück größte Sammlung in Norddeutschland und gab ihnen anschließend einen Einblick in die Methoden der Numismatik, einer wichtigen Nachbardisziplin der Alten Geschichte. Studierende der einführenden Seminare Athen im 5. Jahrhundert, Soldatenkaiser sowie Rom und die Christen durften die jahrtausendealten originalen Silber- und Bronzemünzen eigenhändig untersuchen. Sie erfuhren, wie die Münzen datiert und als historische Quelle genutzt werden können, so dass ihre Bedeutung für die Alte Geschichte greifbar wurde.

Filmvorführung "Ich werde nicht schweigen" zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27.01.2023

Am 27.01.2023 zeigt das Andreaswerk e. V. um 16:30 Uhr im Kino "Schauburg Cineworld" in Vechta den Film "Ich werde nicht schweigen", der die Krankenmorde in der "Heil- und Pflegeanstalt Wehnen" in der Nähe von Oldenburg thematisiert. Der Film ist mit bekannten Darsteller/inne/n und großer Sorgfalt inszeniert worden. Der Eintritt ist kostenlos.

In Wehnen ist aus einer Angehörigeninitiative im Jahr 2004 eine Gedenkstätte entstanden, für die sich auch Hannah Sandstede vom Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte/Neuere und Neueste Geschichte engagiert. Auch in Vechta ist durch das Andreaswerk eine Gedenkstätte geplant, die in enger Zusammenarbeit mit der Wehner Institution entsteht und an 85 Opfer der Wehner Anstalt aus dem Landkreis Vechta erinnern soll.

Aus dem Kreise der Planungsgruppe werden nach dem Film einige Vertreter/innen, darunter der Oldenburger Kollege PD Dr. Ingo Harms, für Fragen zur Verfügung stehen und an einer Diskussion teilnehmen. Auch die Regisseurin des Films, Esther Gronenborn, ist angefragt für diesen Termin.

Besuch von Studierenden der Alten Geschichte in der archäologischen Abteilung der Justus-Liebig-Universität Gießen.

17.01.2023

Dr.in Michaela Stark, die Kustodin der archäologischen Sammlung, gab den Studierenden aus Vechta einen Einblick in die Geschichte und die Methoden der Klassischen Archäologie, einer wichtigen Nachbardisziplin der Alten Geschichte. Studierende des vertiefenden Seminars Imperium sine fine? – Die Grenzen des römischen Reichs durften die jahrtausendealten Originalexponate der Sammlung in die Hand nehmen und erfuhren, wie diese datiert werden können, welche Schlüsse die Archäolog:innen aus dem Material oder den Darstellungen auf Vasen und anderen Gefäßen ziehen können und wie Alte Geschichte und Archäologie methodisch und inhaltlich kooperieren.

Neue Exkursion im August 2022 – Destinationen im Lipper Land

Die erfolgreiche Reihe mehrtägiger historischer Exkursionen durch die Geschichtswissenschaft an der Universität Vechta wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Vom 9. bis einschließlich 12. August 2022 bieten die Didaktik der Geschichte sowie die Neuere und Neueste Geschichte eine Erkundungsfahrt unter dem Titel „Das Ländchen Lippe: reichsständiges Territorium – Grafschaft – Fürstentum – Reichsland – Landkreis“ an. Neben historischen und naturgeschichtlichen Denkmälern wie den Externsteinen und dem Hermannsdenkmal, hinter denen sich mythische und kultfördernde Umdeutungen zu unterschiedlichen Zeiten der Neueren und Neuesten Geschichte verbergen, werden die Residenzstädte Blomberg und Detmold, das in der Frühen Neuzeit widerständige Lemgo als Beispiel bürgerlicher Machtentfaltung sowie Bad Salzuflen als Sinnbild ökonomischen Erfolgs in der Frühen Neuzeit aufgrund seiner Salzgeschichte besucht. Als wichtiger Teilaspekt dieser Stadterkundungen wird bürgerlicher Alltag thematisiert; der Besuch der Ausstellung im Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo dient der Erhellung der Hexenverfolgungen in der Grafschaft Lippe. Herrschaftsgeschichte wird anhand der Burg Blomberg und der Detmolder Residenz Gegenstand der Exkursion sein. Die Alltagsgeschichte der ländlichen Bevölkerung wird im Westfälischen Freilichtmuseum (LWL) erkundet, und für den Hermannsmythos werden am Denkmal wie auch im Landesmuseum Detmold Informationen erarbeitet. Die Anmeldung zur Exkursion ist verbindlich.

Forschungsprojekt zur Geschichte des Verkehrsunternehmens Bentheimer Eisenbahn im Dritten Reich

Am 2. März 2021 schlossen die Bentheimer Eisenbahn AG und die Universität Vechta einen Kooperationsvertrag zur Erforschung der Funktion, Indienststellung und Verwicklung des Verkehrsbetriebs in der Zeit des Nationalsozialismus. Die wissenschaftliche Leitung des Projekts liegt in den Händen von Prof. Dr. Eugen Kotte (Didaktik der Geschichte / Neuere und Neueste Geschichte). Verantwortlicher Partner innerhalb des Projekts ist Christian Lonnemann, Leiter des Kreis- und Kommunalarchivs des Landkreises Grafschaft Bentheim in Nordhorn.

Ausgangspunkt des Projekts waren Hinweise auf die Funktion des Bahnhofs Bentheim bei den Kindertransporten nach der Reichspogromnacht im Jahr 1938. Über diesen Aspekt wird eine Vorstudie im Rahmen einer Masterarbeit erstellt, die als Einzelpublikation veröffentlicht werden soll. Weitere Aspekte betreffen den ökonomischen und infrastrukturellen Ausbau der Bentheimer Eisenbahn (einschließlich der Vorgeschichte mit den Verlängerungen der Kernstrecke nach Westfalen und in die Niederlande hinein und im Wettbewerb mit der zunehmenden Konkurrenz durch Lastkraftwagen), die zunehmende Einbettung des Unternehmens in das wirtschaftliche und politische Lenkungssystem des NS-Staates hinein (unter Einschluss der Einstellung von Führung und Belegschaft der Bentheimer Eisenbahn gegenüber dem nationalsozialistischen System), die Nutzung der BE-Züge und -Bahnhöfe für den Transport von Kriegsmaterial, Kriegsgefangenen, Häftlingen und Flüchtlingen sowie schließlich die Entwicklungen des Betriebs in der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Um diese unterschiedlichen Aspekte fundiert erschließen und darstellen zu können, ist aufwändige Grundlagenforschung in niederländischen und deutschen Archiven erforderlich, zu der Studierende der Universität Vechta in speziellen Projektseminaren unter Nutzung von Methoden des Forschenden Lernens beitragen, indem sie relevantes Archivgut in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Institutionen (z. B. Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde; Niedersächsisches Landesarchiv in Hannover und Osnabrück, Historisch Centrum Overijssel) heben, digitalisieren und kategorisieren und auf diese Weise für die am Projekt und an der abschließenden Sammelstudie beteiligten niederländischen und deutschen Expertinnen und Experten aufbereiten.

Zielpunkt des umfassenden Projekts soll ein von Prof. Dr. Eugen Kotte und Christian Lonnemann herausgegebener Sammelband sein, in dem die Ergebnisse der auf drei Jahre angelegten Forschung in Einzelstudien durch ausgewiesene Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Fachzusammenhängen dargelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Publikation soll im 130. Bestandsjahr der Bentheimer Eisenbahn 2025 vorgelegt werden.

Nachdem entsprechende Beiträgerinnen und Beiträger für die einzelnen Themen gewonnen werden konnten, fand am 19. Januar 2022 die öffentliche Vorstellung des Projekts im Kreis- und Kommunalarchiv in Nordhorn statt: Der Vorstand der Bentheimer Eisenbahn AG, Joachim Berends, stellte zusammen mit Prof. Kotte und Kreisarchivar Lonnemann das Projekt der Presse vor. Danach beriet sich der Arbeitskreis der Beiträgerinnen und Beiträger des geplanten Sammelbandes zum ersten Mal.

Pressebericht in den Grafschafter Nachrichten vom 28.01.2022

Pressebericht in der Lingener Tagespost vom 31.01.2022

Pressebericht in der Oldenburgischen Volkszeitung vom 10.02.2022

Neue Vortragsreihe ab 21.10.2021 – Geschichtstourismus als Thema

Nach einer langen Zeit der erzwungenen Zurückhaltung bei aus aktuellen geschichtswissenschaftlichen Forschungen generierten Vorträgen haben Prof. Dr. Eugen Kotte und Steven Zurek, M.A. von der Geschichtsdidaktik sowie der Neueren und Neuesten Geschichte für den Herbst und Winter 2021/22 eine Ringvorlesung organisiert, in der Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Disziplinen von verschiedenen Universitäten aus dem deutschsprachigen In- und Ausland zum Thema „Geschichtstourismus“ referieren. Der Gegenstand wird dabei als ein sich seit dem frühen 19. Jahrhundert entwickelndes Phänomen, befördert durch Prozesse der Emanzipation des Bürgertums, wachsende Wohlstandsstreuung, Arbeitsteiligkeit nicht zuletzt im Rahmen der zunehmenden Industrialisierung und die somit begünstigte neue Möglichkeit von Freizeitgestaltung, verstanden. Untersucht werden in interdisziplinärem Zuschnitt jedoch nicht nur die Ursprünge des Geschichtstourismus, sondern auch die mit ihm verbundenen Verwerfungen und Chancen von der Bedrohung der Natur über den Erhalt des kulturellen Erbes bis hin zu nachhaltigen Entwicklungspotenzialen insbesondere für ländliche Räume. Geschichtstourismus wird ebenso in seinem Beitrag zur kommunikativen Raumproduktion wie auch unter dem Gesichtspunkt der Kommodifizierung betrachtet, er wird als mediales Phänomen wie auch als Entwicklungsfaktor beleuchtet, er wird mit seinem Potenzial für die historisch-politische Bildung wie auch in seiner Besonderheit für Grenzräume erläutert.

Die Vorträge finden vierzehntägig ab dem 21.10.2021 um 18:00 Uhr voraussichtlich im Hörsaal Q16 der Universität Vechta statt. Interessierte sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich im Sekretariat der Didaktik der Geschichte sowie der Neueren und Neuesten Geschichte an der Universität Vechta per e-mail (ludmilla.luft@uni-vechta.de) anzumelden. Wir bitten um Verständnis, dass wir die 3G-Regel anwenden müssen; notwendig für den Besuch der Vorträge sind entweder vollumfänglicher Impfschutz oder ein tagesaktueller Corona-Test.

Kontinuität und Wandel – zwei historische Exkursionen in alte Reichsterritorien, die heute noch administrative Einheiten bilden

Auch in diesem Jahr stehen die beiden großen historischen Exkursionen des Faches Geschichte, die erneut durch Prof. Dr. Eugen Kotte und Steven Zurek, M.A. im August 2021 durchgeführt werden, in einem thematisch-strukturellen Zusammenhang: Es soll in einem epochenübergreifenden Zugriff, der sich auf architektonische Zeugnisse und geschichtskulturelle Institutionen konzentriert und gegenwärtige, noch im Namen der aktuellen Landkreise feststellbare Traditionsansprüche reflektiert, festgestellt werden, wie Geschichtslandschaften auch im Rekurs auf eine frühere Eigenständigkeit konstruiert werden können.

Zu diesem Zweck erkundet die erste Exkursionsgruppe vom 03. bis zum 05.08.2021 die alte Grafschaft Bentheim einschließlich benachbarter Bezugsorte. Neben den herausragenden historischen Bauwerken der Bentheimer Burg und des Klosters Frenswegen werden die Industrievergangenheit der Städte Nordhorn und Schüttorf sowie das auf das im Westfälischen Frieden vergessene Kleinstterritorium „Herrlichkeit Lage“ verweisende historische Ensemble in der dortigen Gemeinde in Augenschein genommen. Überdies wird ein wichtiger Aspekt die Nachbarn der Grafschaft Bentheim berücksichtigen: die Grafschaft Tecklenburg durch den Besuch der Fachwerkstadt samt Burgruine und die Vesting Bourtange in den Niederlanden. Die Geschichte der gräflichen, später fürstlichen Familie steht in Bad Bentheim und in Burgsteinfurt auf dem Programm.

Die zweite Exkursion führt vom 23.08. bis zum 27.08.2021 in den Kreis Herzogtum Lauenburg, dessen namengebendes Territorium nicht nur in Mittelalter und Früher Neuzeit gegenüber den benachbarten, seit dem Vertrag von Ripen (1460) unverbrüchlich verbundenen Herzogtümern Schleswig und Holstein eine besondere Rolle spielte, sondern als Alterssitz des Reichskanzlers Otto von Bismarck im 19. Jahrhundert und dann bis in die Zeitgeschichte hinein als Grenzregion an der innerdeutschen Grenze zur DDR bedeutsam war. Dieser außergewöhnlichen historischen Entwicklung soll Rechnung getragen werden durch den Besuch der spätmittelalterlichen Stadtkerne und Ensembles in Lauenburg, Mölln und Ratzeburg, des Bismarck-Museums und -Mausoleums in Aumühle-Friedrichsruh und des Grenzhus Schlagsdorf. Hinzu kommt die Tradition des wohl populärsten spätmittelalterlichen Narren Till Eulenspiegel, die im diesem gewidmeten Eulenspiegel-Museum in Mölln studiert werden kann. Die auch das Herzogtum Lauenburg betreffende Salz- und Schifffahrtsgeschichte wird in der benachbarten Stadt Lüneburg sowie in verschiedenen Lauenburger Museen einbezogen, und auf der Rückfahrt wird die KZ-Gedenkstätte Neuengamme besucht, deren Opfer auch aus dem Norden Deutschlands und aus Dänemark kamen.

Beide Exkursionen werden als Lehrveranstaltungen angeboten; die Anmeldung ist verbindlich. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beiden Plakatankündigungen:

Nachruf des Faches Geschichtswissenschaft für Prof. Dr. Joachim Kuropka (1941 - 2021)

Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod unseres geschätzten Kollegen

Prof. i.R. Dr. Joachim Kuropka

erfahren. Wir verlieren mit ihm einen leidenschaftlichen Historiker, der über Jahrzehnte das Bild des Faches in der Region und weit darüber hinaus maßgeblich geprägt hat. Mehr als 300 Veröffentlichungen, davon über 40 Bücher, geben Zeugnis von einem reichen Forscherleben. Mit Geschick verstand Joachim Kuropka es, landesgeschichtlichen Themen eine überregionale Aufmerksamkeit zu verleihen. Über die Politik- und Bildungsgeschichte des Oldenburger Münsterlandes hinaus galt sein wissenschaftliches Interesse insbesondere der katholischen Kirche in der NS-Zeit und führte zur Gründung der "Arbeitsstelle für Katholizismus- und Widerstandsforschung", die er in seinem aktiven Ruhestand bis zuletzt leitete. Seine Fähigkeit zur pointierten Darstellung historischer Themen ließ ihn zu einem gefragten Vortragsredner werden. Als ausgebildeter Gymnasiallehrer waren ihm Geschichtsvermittlung und nicht zuletzt die universitäre Lehre wichtige Anliegen. Seine Fähigkeit, wissenschaftlichen Nachwuchs für historische Fragestellungen zu begeistern, spiegelt sich in elf erfolgreichen Promotionen und zwei Habilitationen wider. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Die aktiven und ehemaligen Lehrenden und Mitarbeiter/innen des Fachs Geschichtswissenschaft an der Universität Vechta

Gratulation zum Titel „außerplanmäßiger Professor“

20.10.2020

Das Studienfach Geschichtswissenschaft gratuliert dem Privatdozent Herrn Dr. Michael Hirschfeld sehr herzlich zur Verleihung des Titels „außerplanmäßiger Professor“ durch den Präsidenten der Universität Vechta.

Herr apl. Prof. Dr. Michael Hirschfeld lehrt bereits seit 2011 als Privatdozent für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Vechta. Nach dem Studium der Geschichte und Germanistik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster sowie der 2001 erfolgten Promotion und dem Zweiten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien war er ab 2003 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am damaligen Institut für Geschichte und historische Landesforschung (IGL) der Hochschule Vechta. Seit 2009 ist er als Lehrer für Geschichte und Deutsch am Gymnasium Lohne tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der kirchlichen Zeitgeschichte und in der Landes- und Regionalgeschichte, wozu er etliche Monografien und zahlreiche Aufsätze vorgelegt hat. 2005 wurde er in die Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen berufen, und seit 2008 gehört er ebenfalls der Historischen Kommission für Schlesien an. Hirschfeld engagiert sich zudem als Vorsitzender des Geschichtsausschusses im Heimatbund für das Oldenburger Münsterland, als Mitglied in der AG Landes- und Regionalgeschichte der Oldenburgischen Landschaft sowie als Vorstandsmitglied des Instituts für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa" (IKKDOS) in Tübingen.

Band "Geschichtslandschaften" erschienen

Im Wintersemester 2018/2019 fand an der Universität Vechta, organisiert von Prof. Dr. Bernd Ulrich Hucker und Prof. Dr. Eugen Kotte, eine Vortragsreihe zum Thema "Geschichtslandschaften" statt, zu der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von zehn verschiedenen Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen aus dem gesamten Bundesgebiet und z. T. aus dem Ausland beitrugen. Die Veranstaltungsreihe trug der Renaissance des Begriffs und Konzepts der Geschichtslandschaften Rechnung, mit der nach dem kulturwissenschaftlichen spatial turn der gesellschaftlichen Konstruktion von Räumen mittlerer Größe (Regionen) Rechnung getragen werden sollte.

Wie die kulturwissenschaftliche "Wendung zum Raum" es einfordert, stellt auch das bereits vor Jahrzehnten entwickelte Konzept der Geschichtslandschaften den anthropogenen Faktor über Raumgestaltung und Raumwahrnehmung in den Vordergrund, durch den Geschichtslandschaften überhaupt erst entstehen. Neben einer Erörterung dieser kulturhistorischen theoretischen Zusammenhände untersuchen die Beiträge des Bandes höchst vielfältige Beispiele von Schwaben bis Pommern, vom Teutoburger Wald bis Thüringen unter der Fragestellung, ob und ggf. inwiefern diese Regionen als Geschichtslandschaften betrachtet werden können. Den Vortrag über die aus dem Niederstift Münster entstandenen beiden Geschichtslandschaften des Emslandes und des Oldenburger Münsterländes hielt der renommierte Vechtaer Kollege Prof. Dr. Alwin Hanschmidt, der bedauerlicherweise jüngst verstorben ist und dem in Anerkennung seiner Verdienste um die Geschichtswissenschaft an der Universität Vechta der die Vortragsreihe dokumentierende Band zugewidmet ist.

Nahezu sämtliche Beiträge der Veranstaltungsreihe wurden von den Autorinnen und Autoren zu Aufsätzen eines Sammelbandes umgearbeitet, der nun in der wissenschaftlichen Buchreihe "Kulturwissenschaft(en) als interdisziplinäres Projekt" erschienen ist. Vortragsreihe und Sammelband wurden großzügig von der Stiftung der Oldenburgischen Landesbank sowie der Universitätsgesellschaft Vechta gefördert.

Nachruf des Faches Geschichtswissenschaft und des Universitätsarchivs für Prof. Dr. Alwin Hanschmidt (1937 - 2020)

Zwei historische Exkursionen in deutsche Mittelgebirge

In diesem Jahr werden erneut zwei mehrtägige historische Exkursionen, veranstaltet im Bereich "Geschichtskulur" unter der Leitung von Prof. Dr. Eugen Kotte und Steven Zurek sowie geplant mit dem Konzept der "Geschichtslandschaften", stattfinden.

Vom 05.08. bis zum 09.08.2019 wird die Exkursion "Geschichtsmächtigkeit und Geschichtsträchtigkeit im Teutoburger Wald",die zur epochenübergreifenden Erkundung dieses langgestreckten Gebirgszuges von der Fachwerkstadt Tecklenburg im Norden über die frühere Kreisstadt Halle (Westfalen) bis in die alte Fürstenresidenz Detmold führt, und dabei Objektivationen der Geschichtskultur wie das Hermannsdenkmal und Institutionen der Geschichtskultur wie das Westfälische Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe einschließt. Besucht werden auch die wichtigsten Höhenburgen des Teutoburger Waldes Tecklenburg, Iburg, Burg Ravensberg und Burg Blomberg. Einen Schwerpunkt dieser Exkursion wird die kritische Auseinandersetzung mit den historischen Mythen um die Varusschlacht und den Sachsenherzog Widukind bilden. Zu diesem Zweck werden das Lippische Landesmuseum in Detmold, das Museum und der Museumspark in Kalkriese im nahegelegenen Wiehengebirge sowie das Widukind-Museum in Enger aufgesucht.

Die zweite historische Exkursion trägt den Titel "Historische Referenzen eines Harzer Geschichtsbewusstseins" und führt vom 24.09.2019 bis zu 27.09.2019 in den nördlichen Harz. Schwerpunkte bilden die Bedeutung des Harzes im Mittelalter (Burgen in Seesen, Kaiserpfalz in Goslar) sowie der Bergbau in der Region (Museen und Besucherbergwerke Rammelsberg, Zellerfeld und Bad Grund, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen) sowie die Wasserwirtschaft im Harz, die in Wasserregalen rund um Clausthal-Zellerfeld in ihrer geschichtlichen Entwicklung nachvollzogen werden kann.

Besuch von der ukrainischen Partneruniversität Luzk (16.06.-29.06.2019)

In der Zeit vom 16. bis zum 29. Juni 2019 wird eine Gruppe von 14 ukrainischen Studierenden der Universität Luzk unter der Leitung ihrer Dozentin Mariia Lozytska und des Luzker DAAD-Lektors André Böhm auf Einladung von Prof. Dr. Eugen Kotte in Zusammenarbeit mit dem International Office die Universität Vechta besuchen. Die Studierenden werden an einem DAAD-geförderten Gruppenpraktikum teilnehmen, dessen Programm unter dem Thema "Zwischen Regionalität und Transnationalität. Deutsche Literatur und Landeskunde in regionalem Zuschnitt" steht

Die Studierenden werden mit der südoldenburgischen Region ebenso vertraut gemacht wie sie nordwestdeutsche Nachbarregionen kennenlernen werden; zu diesem Zweck sind Exkursionen nach Bremen, Osnabrück und in den Teutoburger Wald geplant. Sie werden an Seminaren der Germanistischen Literaturwissenschaft, der Neueren und Neuesten Geschichte, der Didaktik der Geschichte sowie Veranstaltungen des International Office teilnehmen, sich dort mit eigenen Themen einbringen und sich mit zwei Veranstaltungen am Programm der Internationalen Woche in Vechta beteiligen. Ein thematischer Schwerpunkt wird der in allen Regierungsformen über die Jahrhunderte in Deutschland existente Föderalismus sein, der ausgeprägte Regionalitäten innerhalb Deutschlands beförderte; ein anderer wird in der Überschreitung nationaler Befangenheiten liegen, die das gegenwärtige Deutschland prägt. Die ukrainischen Studierenden werden historische Phänomene aus der Vergangenheit ihres eigenen Landes präsentieren, um sie mit deutschen Studierenden vergleichend diskutieren zu können.