Moore – unser Klimagedächtnis

Carola Freise

Niedersachden ist Moorland. Etwa ein Drittel der Moore in Deutschland sind in Niedersachsen zu finden. Durch Entwässerung, Kultivierung und Abtorfung haben Menschen in den letzten Jahrhunderten große Teile der Moorflächen verändert.

Trotzdem können dank der konservierenden Eigenschaften der Moore die nacheiszeitliche Klimaentwicklung und die Entwicklung der Vegetation und die Besiedelungsgeschichte nachvollzogen werden. Ein Blick in die Tiefe der Torfschichten ist wie ein Blick in die Vergangenheit.

Aber auch mit Blick auf die Zukunft und den Klimawandel spielen Moore eine Schlüsselrolle. Trockene Moore gasen CO2 aus und fördern den Treibhauseffekt. Nasse Moor- bzw. Torfflächen speichern den Kohlenstoff. Intakte, wachsende Moore speichern Kohlenstoff und wirken als CO2-Senke. Die Entwicklung des Klimas entscheidet über die Zukunft unserer Moore – die Zukunft unserer Moore entscheidet mit über die Zukunft unsere Klimas.

Als Umweltpädagogin am Naturschutz- und Informationszentrum Goldenstedt erlebe ich die Auswirkungen der Veränderungen des Klimas auf das sensible Ökosystem Moor direkt und stelle mir fast täglich die Frage: Wie sieht die Zukunft unsere Moore in Niedersachsen aus?

Wie sieht die Zukunft der Moore aus?

Heute

Wiedervernässung

Heute wissen wir um den besonderen Wert der letzten verbliebenen Moorflächen für den Klimaschutz, für den Artenschutz und für den Wasserhaushalt. Abgetorfte Flächen werden aufwendig renaturiert, damit die Moore wieder wachsen und ihre Aufgaben als Lebensraum, als Wasserspeicher und als Kohlenstoffsenke erfüllen können.

Vor 500 Jahren

Torfnutzung

Lange Zeit mieden Menschen Moore als zu nährstoffarm für Landwirtschaft und als zu nass, um zu siedeln. Mit dem Bevölkerungswachstum wuchs der Druck auf die Flächen. Moore wurden trockengelegt - zuerst, um diese bewohnbar zu machen und später, um den Rohstoff Torf zu gewinnen. Am Anfang wurde Torf in mühsamer Handarbeit für den Hausbrand gestochen. Heute wird Torf maschinell für die Herstellung von Erden und Pflanzsubstraten abgebaut. Was mehrere tausende Jahre Schicht für Schicht Millimeter um Millimeter gewachsen ist, wird in kurzer Zeit abgetorft.

Vor 10.000 Jahren

Moorbildung

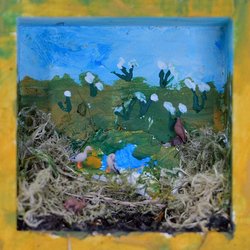

Mit der Wärme kehren die Bäume zurück. Auf den trockeneren Bereichen wachsen erst Hasel und Birke, gefolgt von Kiefer und Eiche sowie zuletzt die Buche. Auf den nassen Standorten schieben sich Torfmoose der Sonne entgegen und bilden großflächige Moore. Jahr für Jahr, Millimeter um Millimeter wächst der Torfkörper in die Höhe, bindet Schicht um Schicht Kohlenstoff und Torf. Damit archiviert er die Entwicklung des Klimas, der Vegetation und die Siedlungsgeschichte.

Vor 12.000 Jahren

Eiszeit

Unsere Moore verdanken ihre Entstehung der letzten Eiszeit. Gletscher hobelten über die Landschaft und verdichteten Sand, Ton und Lehm zu dichten, wasserstauenden Schichten. Flache Mulden und Senken entstanden, in denen sich das Wasser sammeln und Torfmoose ansiedeln konnten. Die Moorbildung begann.